LP(ランディングページ)とは広告などからユーザーが最初に訪れるWebページであり、「お問い合わせ」「購入」「資料請求」などのコンバージョン獲得を目的としています。

「LPやランディングページという言葉をよく耳にするけれど、実はよく意味が分からない…」

「LPの作り方や、載せるべきコンテンツを知りたい…」

「LPから資料請求や問い合わせを増やすにはどうしたらいい?」

そんな悩みを抱える方のために、当記事では、LP(ランディングページ)とは何か、特徴、ホームページとの違い、LPを作るメリット・デメリット、実際の作り方、流入経路別の制作のポイント、CVR改善に効くコンテンツ手法・事例など、LPに関する基本的な情報をわかりやすく解説していきます。

集客や売上に大きく影響するLP(ランディングページ)について正しく理解し、効果的に活用していきましょう。

目次

LP(ランディングページ)とは?

ランディングページ(Landing Page)を直訳すると「(ユーザーが)最初に着地するページ」となり、略してLP(エルピー)とも呼ばれます。

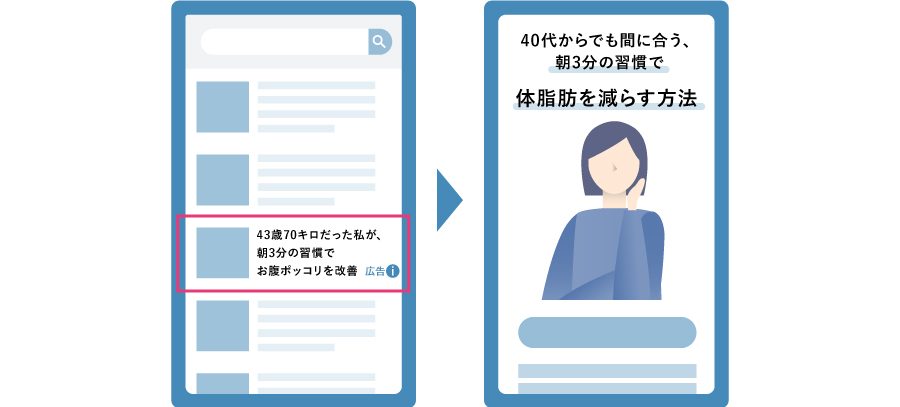

つまりLPとは、広く定義すると、リンクやWeb広告、検索エンジンなどから流入してきたユーザーが、最初に閲覧したWebページ全般のことです。一方、狭い定義でのLPとは、「広告のリンク先ページ」を示し、広告を見たユーザーが購入やサービスの申込み、問い合わせや資料請求など行動できるよう、商品・サービスの紹介を1ページにまとめたものを指します。

この記事では、狭義の意味でのLP(広告のリンク先ページ)について解説していきます。

LP(ランディングページ)の目的

LPの主な目的は、購入、申し込み、問い合わせ、資料請求などのアクションを促し、コンバージョン(CV)数やコンバージョン率(CVR)を上げて、売上に貢献することです。

だからこそ、ランディングページは、特定のターゲットに向けて必要な情報だけを集約します。これは、誰にでもわかりやすく作られ、全般的な情報が掲載されているホームページとの大きな違いです。

LP(ランディングページ)とHP(ホームページ)の違い

以下にランディングページとホームページの違いをまとめました。

| 項目 | ランディングページ | ホームページ |

|---|---|---|

| ページ数 | 1ページ | 複数ページ |

| 目的 | 購入や問い合わせなどの行動を促す | 事業内容・サービス・商品の紹介 企業紹介・ブランディング 購入や問い合わせなどの行動を促す |

| 閲覧者(ユーザー) | 商品・サービスのターゲット | 法人、個人、株主など幅広い層 |

| 主な流入経路 | 広告(Web媒体、紙媒体) | キーワード検索、広告他 |

| ランディングページ | ページ数:1ページ | 目的:購入や問い合わせなどの行動を促す | 閲覧者:商品・サービスのターゲット | 主な流入経路:広告 |

|---|---|---|---|---|

| ホームページ | ページ数:複数ページ | 目的:事業内容・サービス・商品の紹介 企業紹介・ブランディング 購入や問い合わせなどの行動を促す |

閲覧者:法人、個人、株主など幅広い層 | 主な流入経路:キーワード検索、広告他 |

前述の通り、ランディングページは商品・サービスの紹介を1ページにまとめたものです。ホームページは、複数のページに分かれていて、それぞれのページが商品・サービスの紹介、会社概要、プライバシーポリシー、お問い合わせフォームなどの役割を担います。また、閲覧者や流入の経路も異なります。

LP(ランディングページ)の例〜生命保険会社の場合〜

生命保険会社を例に、LPのよくあるパターンを紹介します。

【パターン1】新しい保険商品のLP

ターゲットに合わせた訴求で、資料請求・申込を促進し、直接的な売上アップにつなげる

【パターン2】自分に合った保険を選ぶ診断コンテンツのLP

診断結果から保険に興味を持ってもらい、資料請求・申込を促進し、直接的な売上アップ

【パターン3】資産運用セミナーのLP

セミナーに申し込んでもらい、見込み客を発掘。セミナー後に熱の高まった状態でアプローチする。

いずれの場合も、お客様の情報(氏名、メールアドレス等)を取得できるため、すぐに成約しない場合も、メルマガ等で継続的にアプローチをすることが可能になっています。

LP(ランディングページ)の特徴

多くのLPに共通する特徴として、以下のような要素があります。

- リンクはCTAのみが基本

- 縦長のデザイン

- デザインの自由度が高い

それぞれの特徴について、見ていきましょう。

特徴1.リンクはCTAボタンのみが基本

多くのLPは、広告等から流入してきた想定顧客・潜在顧客に対して、「ある特定の商品やサービス」の情報を完結に伝え、お問い合わせや資料請求といった「コンバージョン」へ導く役割を担います。

そのコンバージョンの入口が「CTAボタン」。CTA(Call To Action)ボタンとは、「お問い合せはこちら」、「資料請求をする」「無料体験へ申し込む」といった具体的な行動を喚起するバナーを指します。

Webサイト運営では通常、サイト内の回遊率を上げるようにメニューやリンクを設置しますが、LPに設置されるリンクは、「CTAボタン」のみとするのが基本。なぜなら、LPの目的はCTAに記載しているアクションを起こしてもらうことであり、他のページやサイトに離脱されることは避けたいからです。

別ページへのリンクを設置してはいけないという決まりはありませんが、LPで紹介する商品・サービスを「買う」か「買わない」かに集中してもらい、コンバージョン率を高めるため、多くのLPはリンク先を「CTAボタン」のみにしています。

関連記事:CTAとは?意味・役割・種類とコンバージョンを促進するポイントを解説!

特徴2.縦長のデザイン

LPの基本は「1ページの中で情報を届け、行動を起こしてもらう」こと。

他ページへリンクさせず、1ページの中でコンバージョンまでの導線を完結するためには、テレビの通販番組や営業マンのセールストークをWebページで表現したような、ストーリー仕立ての構成が必要となります。

そして、LP訪問者の心理に沿った構成で商品・サービスの魅力を過不足なく伝えようとすると、文章のボリュームや画像が多くなり、必然的に「縦長のデザイン」が生まれるというわけです。

特徴3.自由なデザインが可能

LPは「ある特定の商品・サービス」に特化したページであるため、企業全体のWebサイトよりもデザインの自由度が高くなります。

コンバージョン率を高めるため、他ページへのリンクや、固定のサイドメニュー・グローバルメニュー(上部のメニュー)などを設置しないので、枠に囚われないデザインが可能になります。

また、広告からの着地ページである「LP」では、ファーストビューの印象が特に大切。ユーザーの目を引くよう、通常のWebサイトよりも、インパクトのある画像・デザイン・キャッチコピーが使われているケースが多いです。

LP(ランディングページ)のメリット

ランディングページのメリットは、以下の通りです。

- 1ページに情報を集約しているため離脱率が低い

- ターゲットに適切な順番で情報が伝わる

- 流入経路・セグメントごとに訴求内容を最適化できる

これらのメリットについて、詳しく解説していきます。

メリット1:1ページに情報を集約しているため、離脱率が低い

LPを作るときは、ターゲットが興味を持つポイントを明確にして、納得してお申し込みいただけるよう必要な情報のみを集約します。そして、基本的にはLPの出口(リンク先)はお申込みなど意図したアクション1つだけにし、他ページへのリンクなどは設置しません。途中で疑問や興味が湧いて、他のページへ移ってしまわないよう、ターゲットの気持ちに配慮して作ることが重要です。

徹底した情報の集約により、離脱を防ぎ、強力なクロージングと高いコンバージョン率を実現します。

メリット2:ターゲットに適切な順番で情報が伝わる

LPでは適切な順番・構成で情報を伝えることにより、ターゲットのアクションを促進できます。

LPを見た瞬間に興味を持ってもらえるように、ファーストビューにはターゲットを惹きつけるキャッチコピーと画像を用意します。以降はターゲットの気持ちに配慮しながら、読み進めてもらえるように必要な情報を配置していきます。

よくできたLPは、流暢な説明で次々とお客様をクロージングしていく優秀なセールスマンのように、ターゲットをクロージングしてくれます。しかも、24時間365日文句も言わずに働きます。ユーザーが知りたい情報をひとつひとつ自分で探すホームページと比べると、ユーザーにとっても非常に効率的なページと言えます。ホームページでは、全ての情報を得られるという保証もなければ、順番もバラバラだからです。

逆に、LPの中に必要な要素が不足していたり、順番を間違えたりしてしまうと、ターゲットはすぐに離脱してしまうということも忘れてはいけません。

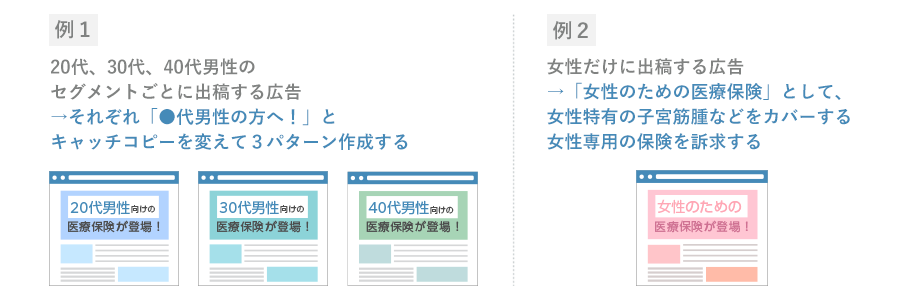

メリット3:流入経路・セグメントごとに訴求内容を最適化できる

LPはホームページと違い、流入経路やセグメントごとに、複数パターンを用意することが可能です。既存のユーザーを、流入経路や属性(年齢、性別、職業など)ごとに分析したうえで、ランディングページの訴求内容をターゲットごとに最適化するのです。ターゲットにいかに自分事として捉えてもらえるかが、LPのコンバージョン率を左右します。

LPの流入経路について詳しくは、後ほどの章でご説明します。

例1:20代、30代、40代男性のセグメントごとに出稿する広告

→それぞれ「●代男性の方へ!」とキャッチコピーを変えて3パターン作成する例2:女性だけに出稿する広告

→「女性のための医療保険」として、女性特有の子宮筋腫などをカバーする女性専用の保険を訴求する

LP(ランディングページ)のデメリット

LPのメリットをご紹介してきましたが、良い面ばかりではありません。様々な情報を網羅したホームページが百貨店(デパート)だとしたら、ランディングページはいわば専門店のようなもの。一長一短があるのです。ここでは、制作・運用する上で知っておきたい「3つのデメリット」について解説します。

- 直帰率が高くなってしまう

- SEO効果が弱い

- デザイン面の制作コスト(費用、時間)がかかる

デメリット1:直帰率が高くなってしまう

LPはWeb広告などで知ったユーザーが、最初に見るページです。だから、ファーストビュー(キャッチコピー、画像内容)でユーザーの興味・関心をしっかり受け止めることが、とても大切なのです。

もしも、ファーストビューがユーザーの意図に合致しない場合には、「やっぱり違う」と、簡単に離脱されてしまいます。その結果、ホームページと比較すると直帰率が高くなってしまいます。ホームページの場合は、ユーザーが能動的に欲しい情報を探しに来てくれるので、掲載場所や掲載方法が多少わかりにくくても、たどり着くからです。直帰率とは何か?については、以下の記事で解説しています。

関連記事:離脱率と直帰率の違いとは?計算式・目安・改善方法をわかりやすく解説!

デメリット2:SEO効果が弱い

LPの多くは、一度制作をするとしばらくは変更をしません。また、ユーザーに必要な情報を効率的に並べ、行動を起こしてもらうことを目的にしていることから、他のページへのリンクもほぼ貼りません。このことから、LPはSEOによる検索流入の効果はほとんどないと考えたほうがいいでしょう。

SEO効果が弱いことを前提に、制作する段階から流入の経路(自社のリストを使う、Web広告をかけるなど)について検討しておく必要があります。SEOについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:SEOとは?初心者にもわかりやすく仕組みや主要な対策を解説!

デメリット3:デザイン面の制作コスト(費用、時間)がかかる

効果の出るLPには、デザイン性の高さや、Web制作の知識が不可欠です。そのため、自社にノウハウや人員リソースが無ければ、Webサイト制作ができる会社やフリーランスのWebデザイナー、セールスコピーライターなどに外注しなければなりません。

外注の場合には、打ち合わせからLPの完成まで、短くても1ヶ月程度を要することや、予算面も考慮しましょう。

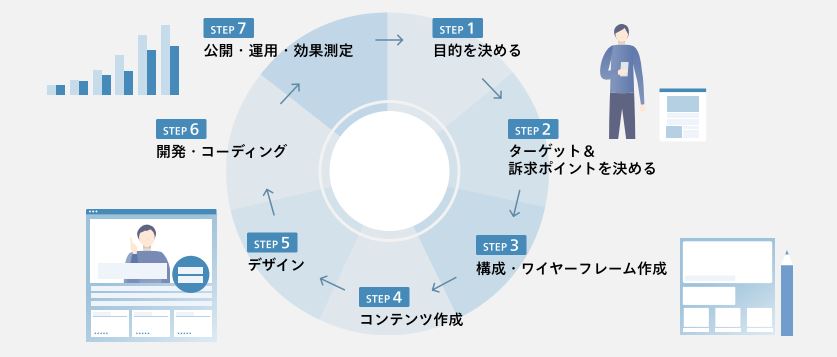

LP(ランディングページ)の作り方 7ステップ

以下では、LPの作り方を7ステップに分けて解説します。ステップごとに、社内のリソースを確認しながら、自社で作るのか部分的に外注するのか、事前に検討しておくことをおすすめします。

STEP1:目的を決める

自社の現状の課題を考慮して、LPの役割(商品・サービスの購入やサービスの申込み、問い合わせや資料請求など)を決め、数値目標も設定します。既に売上のある商品であれば、LPによってどこまで伸ばせるのか、新規の試みであれば仮の数字を決めましょう。

STEP2:ターゲット&訴求ポイントを決める

Lターゲット(誰)に、どんな訴求ポイント(内容)でアプローチするかがとても重要です。既存顧客を分析して、ターゲット像をできるだけ細かく設定していきます。ここで決めたことが、LPに集客するための広告や自社リストのセグメントにも繋がるので、LP制作担当だけで考えず、マーケティングやセールス担当など関係者の意見も聞くのも効果的です。

STEP3:構成・ワイヤーフレーム作成

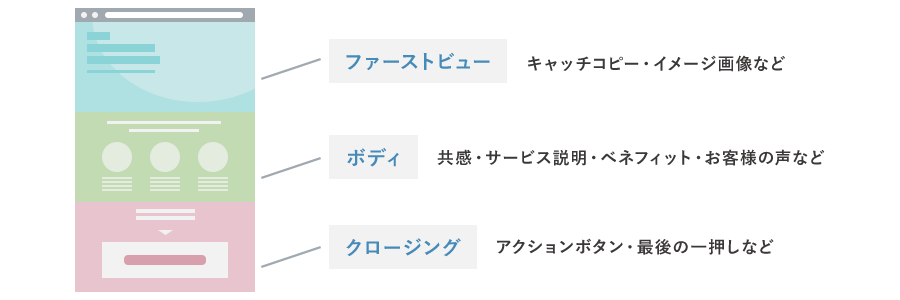

次の工程では、ターゲットに伝える情報の内容と伝える順番を決めます。最も伝えたいことは、ファーストビューのキャッチコピーや画像に集約し、それを裏付ける内容をボディに配置していきます。クロージングには特典などを入れ、今すぐ申し込むべき理由も添えてターゲットの背中を押します。

構成のポイントについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。

関連記事:LP(ランディングページ)構成の鉄板とは?ファーストビュー&各要素のポイントを徹底解説!

STEP4:コンテンツ作成

ファーストビュー、ボディ、クロージングの中身をひとつひとつ文章や画像にしていきます。ターゲットと訴求ポイントを常に意識し、ターゲットの頭の中の期待や不安に寄り添いながら、ターゲットの使う言葉で表現します。

STEP5:デザイン

ターゲットのイメージに合うようなデザインを心がけましょう。例えば、保険や銀行といった信頼を重んじる業界の場合には、誠実さの伝わるブルー系や安心・調和を表すグリーン系などが好まれる傾向にあります。またコーポレートカラーやブランドカラーなどを使えば「あ、あの企業のサービスか」とブランドへの親近感も増します。

STEP6:開発・コーディング

LPを作ると、今まで見えにくかったユーザーの動きを細かく分析できるようになります。そのためには、LPに計測用のタグを埋め込んだり、LPへの導線、LPでアクションを起こしていただいたお客様の挙動を決めたりしなければなりません。専門の知識が必要になるので、社内にリソースが取れなければ、外注に相談します。

STEP7:公開・運用・効果測定

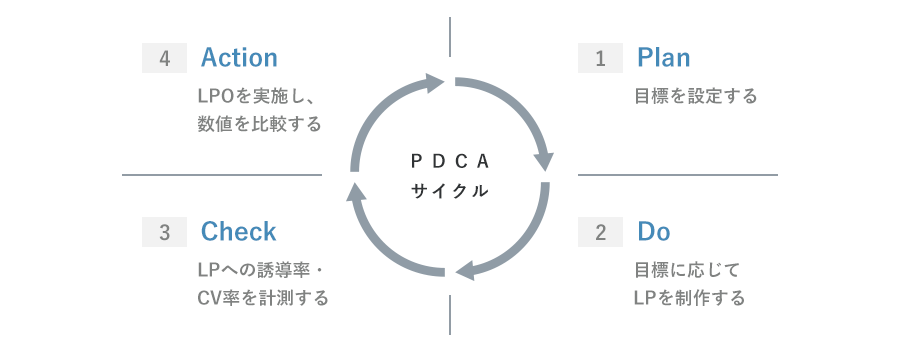

LP公開後は、ターゲットが意図通りに動いてくれたのか、定期的に効果測定を行います。数値が乖離する原因を探し、微修正を加えながらLPのコンバージョン率を高めていく必要があるからです。

特に短期間だけ使うLPではなく、新規顧客を継続的に獲得する目的の長期運用するLPの場合は、LPO(Landing Page Optimization)といって、「効果測定・運用・改善」の活動をしていくことが定石になっています。

以上でご紹介した「作り方の7ステップ」について、以下の記事でより詳しくご紹介していますので、合わせてお読みください。

関連記事:売れるLP(ランディングページ)の作り方!成果を出す5つのコツを徹底解説

流入経路別!LP制作のポイント

LPのメリットの一つとして「流入経路・セグメントごとに訴求内容を最適化できる」という点をご紹介しました。

以下では、LPへのおもな流入経路と、種類別の制作ポイントを解説します。

広告によってニーズの度合いが異なるため、広告をクリックするユーザーの心理に合わせたLPを作成することが重要です。

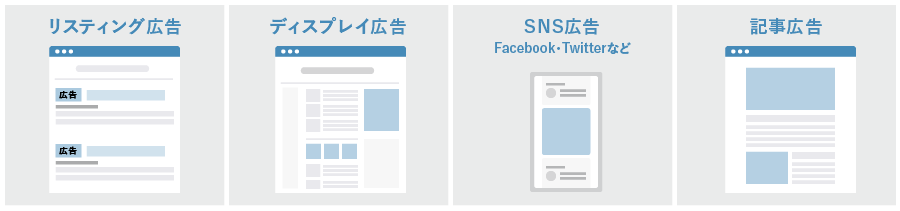

リスティング広告

「リスティング広告」とは、検索エンジンにおいて「特定のキーワード」を検索した際、検索結果の上部に掲載されるテキスト形式の広告です。自らキーワード検索をしているユーザーは、既に「課題」が顕在化しているため購買意欲が高く、ニーズが強い「今すぐ客」であるのが特徴です。

<LPのポイント>

- キーワードの「検索意図」に沿ったLPにする

- 必要な情報をすべて「ファーストビュー」に入れる

「ユーザーがどういった意図で検索したか?ユーザーの課題は何か?」をしっかりと捉え、その意図に沿ったLPを作りましょう。LPで解決策が得られなければ、すぐに離脱してしまいます。

リスティング広告をクリックする「今すぐ客」は、できるだけ早く課題を解決したいと思っています。すぐにアクションが取れるよう、ファーストビューに「CTAボタン」を配置しましょう。

ディスプレイ広告

「ディスプレイ広告」とは、Webサイトの広告枠に表示される広告のことで、「バナー広告」「コンテンツ連動型広告」とも呼ばれます。表現方法としては、画像広告、動画広告、テキスト広告、画像+テキスト広告など。

ディスプレイ広告は、プラットフォーム(DSP)が所有する広告枠の中から、特定のユーザー層が集まるサイトに自動的に配信される仕組みです。ディスプレイ広告の2大ネットワークとしては、GDN(Googleディスプレイネットワーク)と、YDN(Yahoo!ディスプレイアドネットワーク)があり、関連のサイトを見ているユーザーや、過去に自社サイトを訪問したことのあるユーザーなどへ広告を表示します。

ディスプレイ広告はおもに、認知拡大や興味関心を持ってもらうことを目的として利用します。まだ課題に気付いていない潜在層へ広くアプローチができるという点で、リスティング広告と異なります。

ディスプレイ広告が表示されるユーザーは、自身のニーズや課題をはっきりと把握できていない「そのうち客」であるのが特徴です。

<LPのポイント>

- 悩み・ニーズを掘り起こす

- 口コミコンテンツで自分ごと化する

- 「診断コンテンツ」などを活用

「そのうち客」は悩みやニーズがあっても、まだ言語化できていない状態です。LPではキャッチコピーや画像を使って自分ごと化させ、悩み・ニーズを掘り起こしましょう。

導入部のキャッチコピーなどで「そうだよね」「わかるわかる」と悩みに共感させた後、アンケートや統計など客観的なデータ(数字、グラフ、図)を添えてストーリーに説得力を持たせる流れが効果的です。その後、コンテンツに「利用者の声」「購入者の声」「体験談」といった口コミコンテンツを盛り込めば、さらに自分ごと化を進めることができます。

SNS広告

SNS広告とは、Facebook・Twitter・Instagram・LINEといったSNSプラットフォームに配信する広告を指します。SNSのタイムラインやストーリーズ、おすすめアカウント欄に表示される広告などが該当し、最近ではテキスト+バナーだけでなく、動画やカルーセルの活用も増えています。リスティング広告と同様に「運用型広告」と呼ばれ、予算・ターゲット・クリエイティブ・配信フォーマットなどの改善を行いながら、広告効果を最大化させていきます。

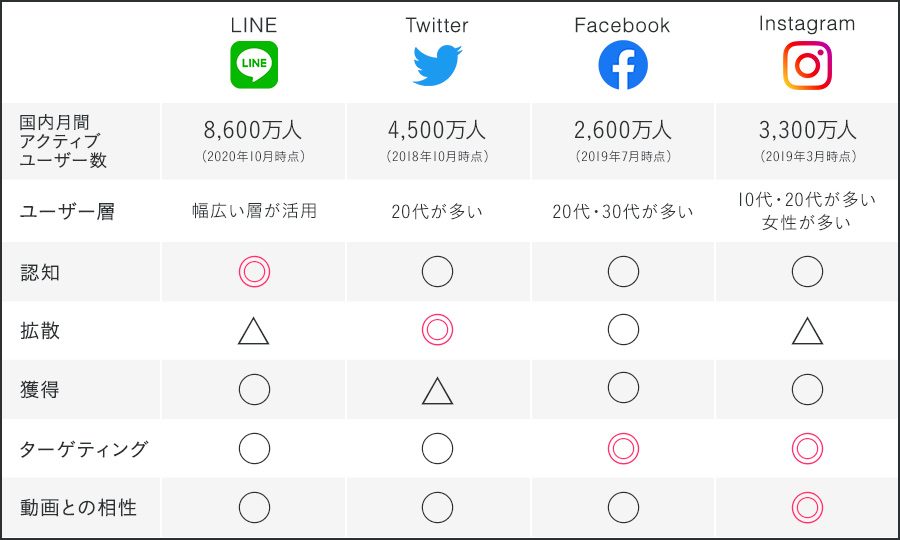

代表的なSNSである「LINE・Twitter・Facebook・Instagram」の特徴を以下にまとめます。メディア毎に特性(強み・弱みなど)があるため、それらを掛け合わせた運用が有効です。

データ参考:株式会社コムニコ「We Love Social」 ※各指標の評価はMIL編集部による

<LPのポイント>

- コンバージョンのハードルを低く設定し、セールス色を薄める

- 広告のターゲティングと合わせたLPにする

SNS広告を見るユーザーは、商品・サービスをすぐには必要としていない「将来のお客様」であり、「今すぐ買いたい」とはまだ思っていません。LPにも「購入する」などのコンバージョンでなく、「資料請求」など比較的ハードルが低いコンバージョンを設定しましょう。また、SNS広告は、居住エリアや年齢・性別、学歴など、細かなターゲティングができるのが特徴です。広告のターゲティングと合わせたLPにしましょう。

記事広告

「記事広告」とは、通常の記事と同じような体裁で出稿して掲載される広告のことです。

一般的な広告枠を使わず、ニュースサイトの記事やSNSの投稿に並べられるような体裁の広告枠を使います。これは「インフィード広告」と呼ばれ、「PR」、「広告」など、通常の記事ではないことがわかる表記が添えられています。

ユーザーは気になるニュース記事を読むのと同じ感覚で自然にクリックし、記事として読み進めます。あるトピックに「なんとなく関心」を抱いているものの、具体的な解決策としての商品・サービスにたどりついていない人であり、SNS同様に「将来のお客様」と言えるでしょう。

<LPのポイント>

- ニュース風のタイトルを付ける

- あくまでも「LP=読み物」の体裁で制作し、セールス色を薄める

通常のLPの場合は、ターゲットも解決策も明確なので、そのものスバリのキャッチコピーやイメージ画像から始まります。しかし、記事LPの場合は、ニュースサイトなどを見ていたユーザーが、記事のような体裁の広告から流入してくるため、LPのセールス色は薄めましょう。ニュース記事を読む感覚でクリックしたユーザーが、通常LPのように明らかな売り込みページを目にしたら、「企業広告」と感じて興ざめし、すぐに離脱されてしまうからです。

記事の中でユーザーの興味関心を喚起しながら、最終的にユーザーの課題を解決する策として、商品・サービスの通常のLPに誘導していきましょう。

関連記事:記事LPとは?通常LPとの違い、成果の出る作り方のコツ5選を徹底解説!

LPのCVR改善に効く!4つのコンテンツ手法と成功事例

以下では、LPのCVR改善に活用したい、4つのコンテンツ手法について事例とともにご紹介します

1:動画コンテンツ

効果的に情報を届ける手段として、まず活用したい手法が「動画」です。

<動画活用のメリット>

ランディングページに動画を設置することで、以下の効果を期待できます。

- ユーザーの理解を促進でき、記憶に残りやすい

- 理解が深まるため、コンバージョンにつながりやすい

- スマホとの親和性が高い

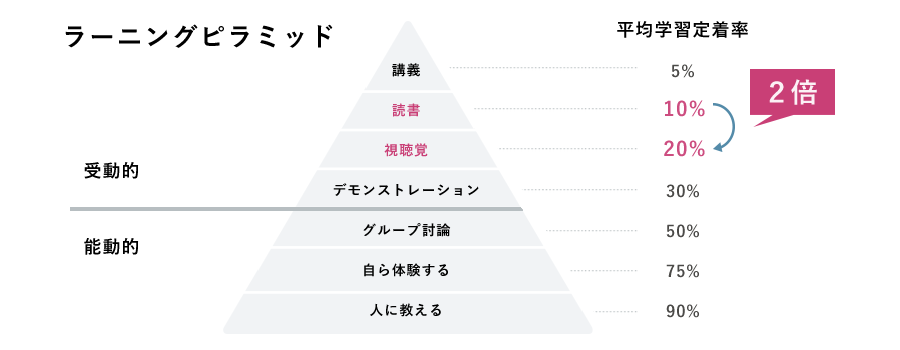

「1分間の動画で伝えられる情報量は180万語に相当する」との調査結果もあり、動画活用によって多くの情報を端的に伝えることが可能になります。アメリカ国立訓練研究所が提唱する「ラーニングピラミッド」の理論によると「視聴覚情報が入った動画コンテンツは、文字・静止画だけの記事コンテンツと比較し、学習定着率が2倍」という研究結果が出ており、視聴後の記憶の定着も期待できます。

文字と静止画のみのLPの場合は情報量が多いため、縦に長いページになりがちで、特にスマートフォンの画面で最後まで読むのには時間がかかります。あまりに長いページの場合、離脱してしまうことも。一方、動画であればコンパクトな画面でユーザーに負荷をかけずに情報提供ができ、理解を促進します。 特に片手で操作することが多いモバイル端末において、動画は最適なコンテンツであり、離脱率の低下も期待できるでしょう。

動画は「専門用語が多く、複雑な説明が必要な商材(金融、生命保険、教育系、BtoBなど)」や「空間や場を紹介 したい商材(不動産、学校、サロンなど)」、画像やテキストだけでは伝わりにくい「雰囲気やニュアンス(アパレル、化粧品など)」が要となる商材に適しています。また日頃から動画での情報接種に慣れている「若年層向け商材」にも適しているでしょう。

<LP動画活用の成功事例(シェーンコーポレーション)>

全国で子ども向け英会話教室を展開しているシェーンコーポレーションでは、Webサイトからの「無料体験レッスン」の申し込み増加を目的として、インタラクティブ動画マーケティングMIL(触れる動画)をLPに活用。したところ、動画視聴者のCVR(コンバージョン率)が非視聴者の約5倍となる効果があらわれました。

以下が実際の動画です。視聴者の「気になる項目」を選択させながら、文字や静止画では表現しにくい「英会話レッスンの楽しい雰囲気や特徴」をコンパクトに伝えている好例ですので、ぜひタップ・クリックしながら視聴してみてください。

関連記事:インタラクティブ動画接触者のCVRは非接触者の約5倍に!Webサイトからの「無料体験レッスン申込」を促進

2: 漫画コンテンツ

LPに漫画を用いれば、よりわかりやすく商品やサービスの紹介を行うことができます。 通常のLPが文字や写真、動画などで説明する内容を、漫画LPは文字と漫画を用いて、ストーリーを軸に説明します。

<漫画コンテンツ活用のメリット>

漫画コンテンツの活用により、以下のような効果が期待できます。

- セールス色を薄められるため、好意的に読んでもらえる

- 複雑な情報であっても、わかりやすく伝えられる

- ストーリーを通じて、共感を生みやすい(自分ごと化)

ストーリーを軸にすることで、主人公と同じ悩みを持つユーザーが共感・納得しながら自分ごと化して読み進め、悩みを解決する商品・サービス情報にスムーズにたどり着けるため、コンバージョンにつながりやすくなります。 漫画コンテンツは、専門用語が多く理解が難しい商材や、利用のフローやメリット・デメリットを文字ではイメージしにくい商材のLPに適しています。

<漫画を活用したLPの一般的な構成>

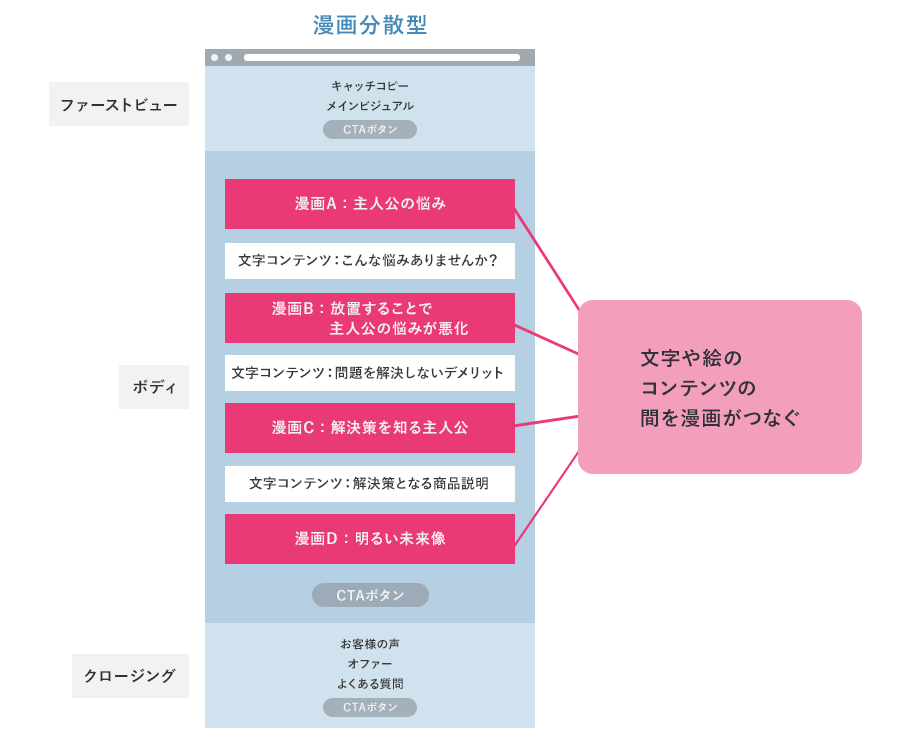

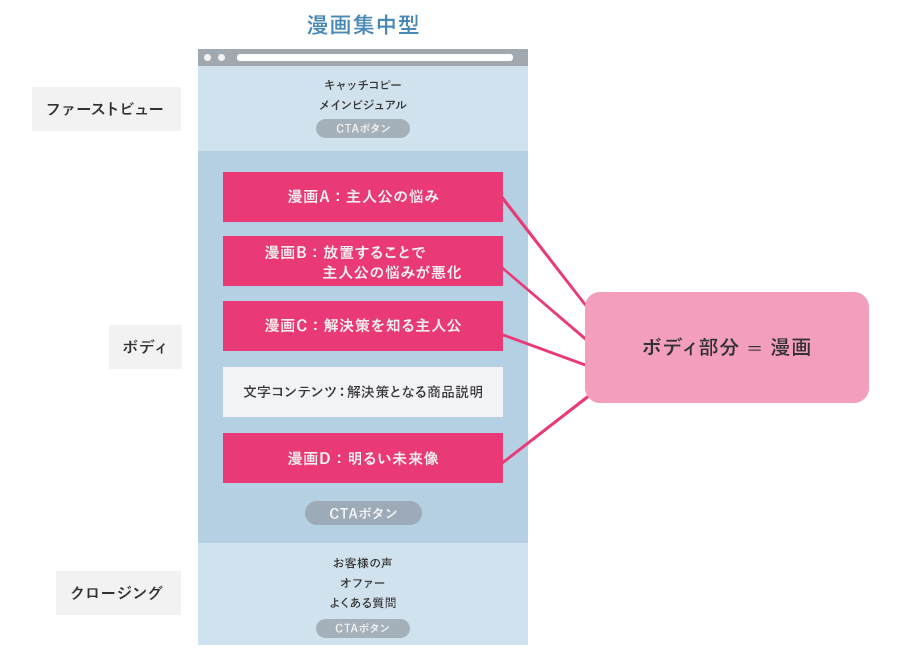

漫画を用いる場合も、通常のLPと同様に、ファーストビュー、ボディ、クロージングによって構成されます。この中で、ボディの部分に漫画を挿入するのが一般的ですが、挿入方法は漫画分散型と漫画集中型の2つの方法があります。

文字コンテンツの間に短い漫画を分散させ、ユーザーにコンテンツを読みつなぐよう促す方法です。例えば次のように、漫画A~Dを、文字コンテンツの間に挿入。新商品やまだ無名のサービスを認知させてニーズを顕在化させたり、詳細な商品説明やメリット・デメリットなど多くの情報を盛り込んだりする場合に適します。

ボディのメインは漫画。途中に挟む文字コンテンツは少量で、漫画を一気に読ませる方法です。例えば次のように、漫画A~Cを一気に示し、文字コンテンツを少量に抑えるなどの構成。すでにユーザーが商品を認知していて商品に興味があったり、ユーザーの悩みや解決までのプロセス・説明がシンプルで明確だったりする場合に適しています。

<漫画活用の事例(美容外科求人ガイド)>

上の「美容外科求人ガイド」のサイトでは、美容クリニック専門の看護師転職サポートを行っていることを紹介。構成は漫画集中型を使用し、ターゲットの課題やサービスのメリット、サービスを受けて転職がうまくいくことをストーリーにのせて共感を呼び、無料相談のアクションを喚起。ファーストビューに漫画キャプチャと「漫画で読む転職ストーリー」の文言を入れることで、下に続く漫画を読ませ、一気にコンバージョンにつなげていく展開です。

関連記事:漫画LPとは?活用の効果から作り方・事例・成果を出すポイントを徹底解説!

3: アンケートLP(アンケート形式)

アンケートLPとは、「広告」と「商品ページ」をつなぐ「クッションページ」の一種で、アンケート形式のコンテンツが盛り込まれたランディングページ(LP)を指します。「アンケートに答えると割引クーポンがもらえる」などを動機として1〜4問程度の簡単なアンケートに回答してもらい、回答のプロセスで自然と商品への理解と関心を深め、購入や申込などのコンバージョン率(CVR)を向上させることを目的としています。

出典:富士フイルム ASTALIFT「エイジングケアに関するアンケートご協力のお願い」

<アンケートLP活用のメリット>

アンケートLPの活用により、以下のような効果が期待できます。

- 「回答」という能動的なアクションを通じて、潜在層ユーザーの悩みを顕在化し、購入意識を高められる

- エンターテインメント性が高いため、離脱しにくい

- 回答特典(割引クーポンなど)によりCVRを高めやすい

アンケートLPは「自分自身に問いかけて答える」形式のため、ユーザーの悩みを顕在化し、購入意識を高めやすい点が特徴で、「個人によってお悩みやニーズが異なる商材」や「定期的に購入する商品(通販)」へのアプローチに最適です。

特に「美容」や「健康」などは、アンケート回答を通じてユーザーの潜在的な悩み・課題を顕在化し、商材へのニーズを自覚させやすいカテゴリです。「アンケート回答者に××プレゼント」などと表記することで回答を導きやすいため、通販などクーポンをすぐに適用できるようなサービスにも適しているでしょう。

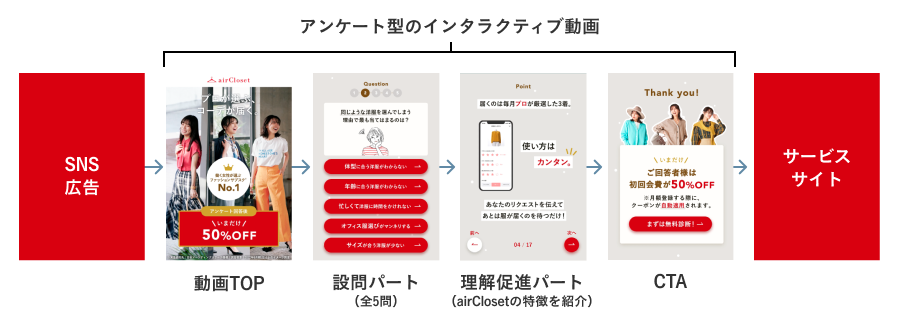

<アンケートLP活用の成功事例(エアークローゼット)>

月額制ファッションレンタルサービス「airCloset」を展開する株式会社エアークローゼットでは、SNS広告を活用して集客を図っていたものの、「ファッションレンタルサービス」という新しいサービスの理解促進と、サービス価値の訴求に課題を抱えていました。テキストと静止画のみの表現に限界を感じてInstagram動画広告を運用し、さらに広告の遷移先として「インタラクティブ動画(触れる動画)」を用いたアンケートLPを導入しました。

「アンケート型」の動画で表示される設問にタップ・クリックしながら回答することで、ユーザーのファッションに関するお悩みを明確化できるのが特徴です。その悩みの解決には「airCloset」が役立つと理解させた後、アンケート終了後には「割引クーポン」が提示され、動画内のCTAからサービスサイトの利用申込ページへと遷移させる仕掛けとなっています。

その結果、LPへの遷移率は約30%アップ。さらに従来の記事LPと比較して、有料会員のCVRが160%となる成果が出ました。インタラクティブ動画の活用により視聴者がスムーズに「理解体験」を進められ、また楽しみながらサービスの理解を深められたことで、成果につながったと言えます。

関連記事:SNS広告からのCVRが160%に!アンケート型のインタラクティブ動画でサービス内容と利用価値を訴求

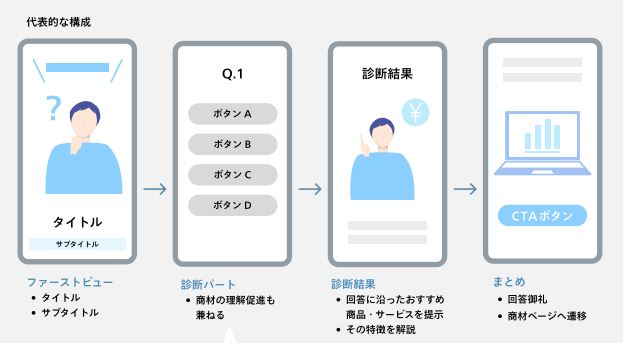

4: 診断コンテンツ

診断コンテンツ診断コンテンツとは、複数の質問に回答してもらい、回答内容に応じた診断結果を表示させる「ユーザー参加型コンテンツ」です。遊び感覚でユーザーに楽しんでもらいやすく、診断結果に応じて、様々な商品・サービスを自然に紹介できる点が特徴。

<診断コンテンツ活用のメリット>

診断コンテンツの活用により、以下のような効果が期待できます。

- 設問や診断結果を通して、ブランドや商品・サービスについて自然に理解を深められる

- 納得感を醸成した上で購買行動を促進できる

- 回答データを蓄積・分析し、ユーザー分析ができる

アンケートLP同様に「自分自身に問いかけて答える」形式のため、ユーザーの悩みを顕在化し、購入意識を高めやすい点が特徴。「個人によって悩みやニーズが異なる商材」や「複数のラインアップがあり、選択の難しい商材」に適しています。

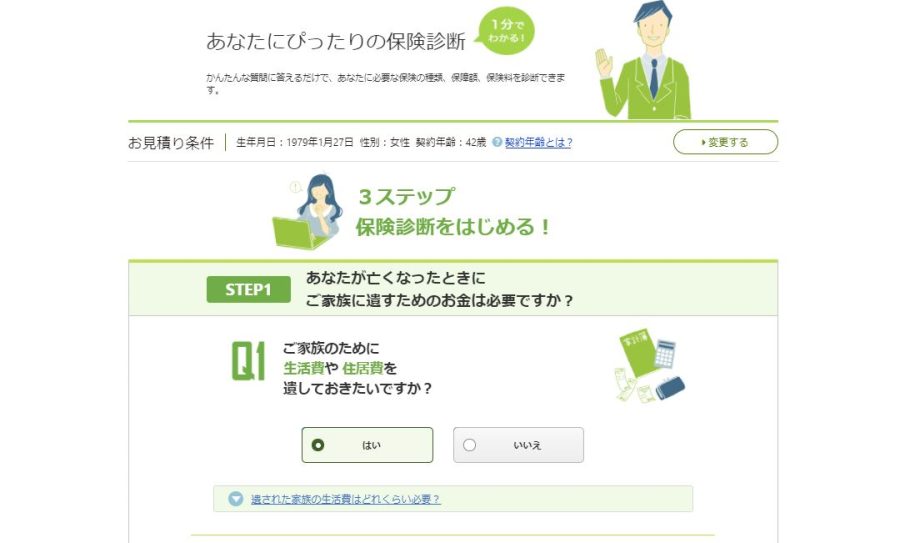

<診断コンテンツ活用の成功事例(ライフネット生命)>

「あなたにぴったりの保険診断」というタイトルの診断コンテンツです。結果画面には、「編集して保障金額の増減をシミュレーションする」「保険に申し込む」「相談を申し込む」「資料請求する」「電話する」「結果をメール送信する」といった6つのゴールが用意されており、見込み顧客の獲得と売上促進を目的としているコンテンツだと推測できます。

出典:ライフネット生命「あなたにぴったりの保険診断」

最初に、生年月日・性別を入力したら、チェックシート形式の9つの設問に「はい/いいえ」で回答し、診断結果には、おすすめの保険プランがいくつか表示されます。フローチャート式ですが、回答結果によって、診断結果が複数提示されるという特徴があります。

保険というのは、個人の家族構成や資産によっても違うため、家族やこどもにどんなお金(生活費、教育費、葬儀代)を遺したいかを回答していきます。診断精度を上げるための工夫として、「教育費」の項目であれば、教育費の目安を知ることができる「ミニコラム」が添えられていて、一人でも回答がしやすくなっています。

関連記事:診断コンテンツの作り方を徹底解説!企画・ロジック・事例6選・おすすめツールをご紹介!

まとめ

いかがでしたか?ランディングページ(LP)とはどのようなものか、ご理解いただけましたでしょうか?訴求したい商品・サービスの特徴とターゲットを深く理解した上で、最適なコンテンツを設置し、効果の出るランディングページを作りましょう。詳しくは以下の資料でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

執筆者

桑田 将臣

MIL株式会社 セールスグループ マネージャー

WEB系ベンチャー企業にて新規事業の立ち上げ・セールスなどを経験後、PR会社にてデジタルプロモーションの企画提案を担当。2019年3月よりMIL株式会社に入社し、現在はセールスグループの各部門を統括している。