5Gにより通信環境が整い、幅広い世代にスマートフォンが広く普及した現在、各社が「動画を活用したマーケティング施策」に力を入れています。また新型コロナウイルスの影響で、従来は店舗や対面で接客していた部分を「動画」にシフトさせ、成果を上げる企業も増えてきています。

当記事では「動画マーケティング」の特徴・メリット・手法といった基本から、企業の取り組み事例・成功のポイントまで徹底的に解説していきます。また動画のデメリットと、それを克服するための手段もご紹介。これから動画活用を始める企業様も、動画+αの新しい施策を考えているご担当者様も、ぜひお読みください。

目次

「動画マーケティング」とは?

動画マーケティングとは、ブランドや製品・サービスをプロモーションするために動画を用いるマーケティング施策全体を指し、動画広告、テレビCM、ライブ配信、スポンサードビデオなどが含まれます。動画活用により商品やサービスの認知を獲得し、興味関心を高め、顧客獲得を促進します。また動画は、アフターフォローやオンボーディングなどのコミュニケーションも担い、顧客満足度の向上にも効果を発揮します。

動画の特徴として、複数の五感に訴えかけることが可能であり、一般的には、テキストなどの読む、オーディオなどの聴くタイプのコンテンツよりも記憶に残りやすいことが挙げられます。また「1分間の動画は180万語の価値がある」と言われるほど、文字と比べて動画は情報伝達力に優れており、短時間で商品・サービスの魅力を最大限に伝えることができます。

動画マーケティングにおいては、動画を公開したら終わりではなく、そこからが始まりです。データを元に分析し、目的を達成できるよう改善をしながら動画を運用することが最も重要となります。戦略立案から企画、動画制作、分析、公開後の改善などをすべて含めて「動画マーケティング」と呼びます。

「動画マーケティング」が注目される背景

現在、各企業が動画マーケティングに注目している背景として、おもに以下2点があげられます。

- スマートフォンの急速な普及・5G開始による通信の高速化

- コロナの影響により、動画コンテンツ視聴が定着

従来、動画を用いたマーケティング活動といえばテレビCMがメインでしたが、スマートフォンをはじめとしたモバイル端末の普及、通信環境の高速化、新型コロナウイルスによる生活習慣の変化などに伴い、現在はWeb上における動画マーケティングに注目が集まっています。

スマートフォンの急速な普及・5G開始による通信の高速化

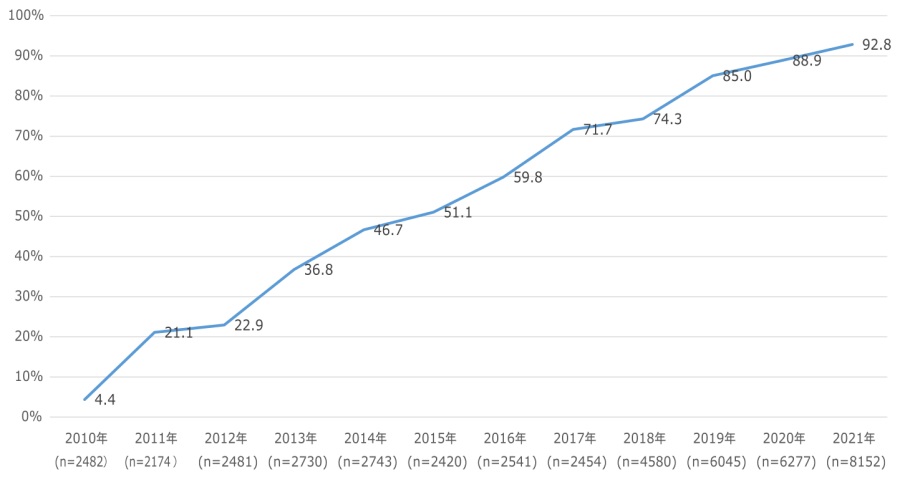

近年急激に普及したスマートフォンにより、通勤・通学中、人によってはベッドやお風呂など、あらゆる時間・場所で動画視聴ができる環境になりました。手軽な動画視聴が可能になったことで、動画マーケティングが大きな効果を発揮しやすい状態になっています。

引用:NTTドコモ モバイル社会研究所「2021年一般向けモバイル動向調査」

スマートフォンと併せて「4G通信」が広い範囲で普及したことにより、Wi-Fiが使用できる場所だけに限らず、外出先のどこであっても動画視聴ができるようになりました。さらに、従来の4G(第4世代移動通信システム)と比べて通信速度が20倍にも達する5Gのエリアも拡大されつつあります。データ通信が高速化されると、タイムラグなく大容量の動画視聴が可能に。

個人のデバイスを使って、いつでもどこでも気軽に動画を視聴できるようになったことから、動画マーケティング市場も急成長しているのです。あらゆる分野でデジタルシフトが進む今、他社に先んじて動画マーケティングに取り組むことは、差別化戦略の要となるでしょう。

アフターコロナも、動画コンテンツ視聴が定着

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、外出自粛による「巣ごもり需要」が拡大したことで、世代を問わないユーザーの動画コンテンツ視聴が増加し、テレビだけでなく、パソコンやスマートフォンで動画コンテンツを楽しむことが一般化しました。コロナ禍において生活に深く浸透した動画配信は、新型コロナが落ち着いた中でも定着し、引き続き高い成長率を維持しています。

「Netflix」や「Amazon Prime Video」といった、映画やドラマを月額課金制で提供する「有料動画配信サービス」の利用も年々伸びており、2023年の利用調査では約31.7%の人が「利用経験がある」と回答しています。また、3か月より以前の利用者も含めた有料動画配信サービス利用経験者は38.6%となりました。性年代別に見ると、有料の動画配信サービスの利用率が高い年代は男女とも「20代・30代」となっています。

引用:インプレス総合研究所「動画配信ビジネス調査報告書2023」

同調査を行ったインプレス総合研究所では「大型スポーツイベントの有料動画配信サービスでの配信や、引き続き各サービスで話題となるオリジナルコンテンツが配信されていることなどが拡大の大きな要因と考えられる」と分析しています。かつてのように「テレビ」が中心ではなくなり、消費者の選択肢は多様化していることが伺えます。

「動画マーケティンング=テレビCM」一択の時代は過ぎ去りました。さまざまなデバイスを活用しながら動画を視聴する現在の消費者に合わせて、多様な動画マーケティングを展開する必要があると分かります。

動画マーケティングに取り組むメリット

それでは、「動画マーケティング」のメリットとは、どのようなものがあるでしょうか?以下5点について、それぞれ詳しく解説していきます。

- 認知の獲得

- ブランディング

- 興味関心・理解の促進

- 購買の促進(コンバージョンの促進)

- 顧客満足度の向上/オンボーディング

メリット1.認知の獲得

動画は静止画やテキストと比べて短時間で多くの情報を伝えられるため、「認知獲得」のフェーズに最適。さらに動的な表現や音を用いることで、数秒程度の超短尺動画でも、商品・サービスについての情報を印象深く残すことができます。

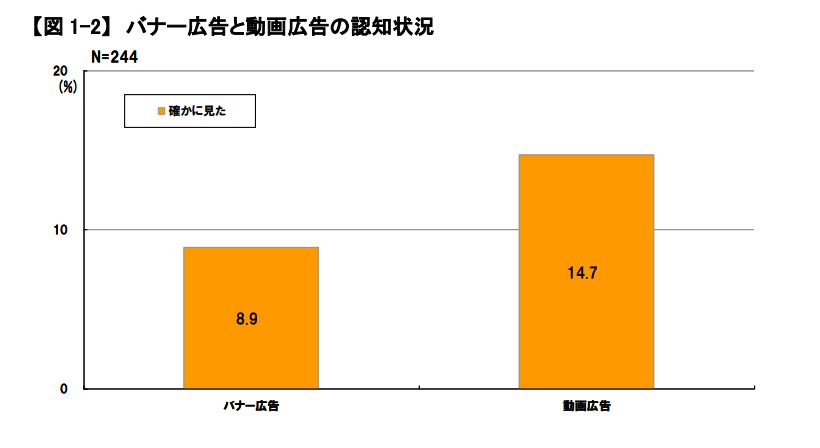

以下は「静止画のバナー広告」と「動画広告」の比較調査結果です。

引用:株式会社電通・株式会社ディーツー コミュニケーションズ「iPhone向け動画広告効果調査」

アンケート対象者にバナー広告・動画広告それぞれに対する認知状況を確認したところ、「確かに見た」と強い想起を示したのは、バナー広告8.9%に対して動画広告は14.7%と約1.65倍にもなりました。動画は静止画よりも、印象に残りやすいことが調査結果からわかります。ユーザーが購買行動をおこすときに、自社の商品やサービスを想起してもらえるかは重要です。

メリット2.ブランディング

動画は極めて多彩な表現が可能であるため、ブランディングに最適です。商品・サービスのブランディングや、社内外に向けた企業ブランディングなど、様々な施策で活用されています。

特に「人の感情に訴えるコンテンツ」を作りたい場合、テキストと静止画だけのページよりも動画の方が圧倒的に人の心を動かしやすいのは想像に難くないかと思います。

メリット3.興味関心・理解の促進

動画は、文字や静止画と比較し、より多くの情報をわかりやすく伝えられるという特徴があり、商品・サービスを認知し、実際に興味を持った人に対して、興味関心・理解を促進する効果も期待できます。

米Forrester社のJames McQuivey(ジェームス・マクビー)氏は2014年に「1分間の動画は180万語の価値がある」と発表しました。文章を読むときには、ユーザーは自らの意思で文字を目で追わなければなりません。しかし動画であれば、画面を眺めているだけでも多くの情報を受動的に受け取れます。

文字だけで伝えられない情報は静止画を沿えるとわかりやすくなりますが、動きや音がないため伝えられる情報量は限定的です。その点動きや聴覚情報が加わる動画なら、細かな操作や雰囲気などもひと目で伝えられるのがメリットです。Webサイト上の動画コンテンツや動画広告を通じて、商品やサービスの魅力をわかりやすく伝えられれば、購入や利用意欲の向上につながるでしょう。

メリット4.購買の促進(コンバージョンの促進)

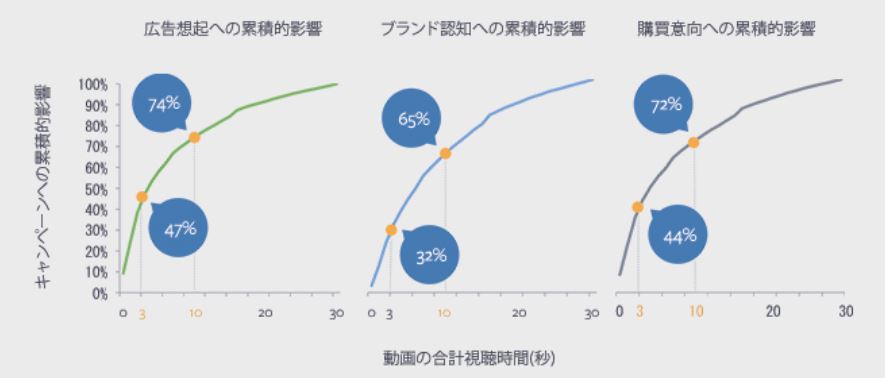

Amazonや楽天といったECサイト上の商品ページに、動画が掲載されていることから分かるように、動画には購買を促す効果もあります。Meta社の調査によると、動画広告は視聴時間に比例して影響は大きくなるのはもちろん、人の目に触れたのが1秒足らずの短時間だったとしても、広告想起やブランド認知、購買意向を向上させるとの結果が出ています。

引用:Meta「動画広告のブランドリフト効果が明らかに」

またECサイトに限らず、アフィリエイトの商材LPや、BtoBサービスのLPなど、様々なジャンルでコンバージョンを後押しするコンテンツとして活用されています。

メリット5.顧客満足度の改善

購入後のユーザーへ向けて、使用マニュアルや活用テクニックをまとめた「動画マニュアル」を制作することで、顧客満足度の改善が期待できます。ユーザーが商品・サービスを使いこなせるよう、動画を通じて分かりやすく「正しい使用方法」や「おすすめの活用方法」について伝えることで、サービス利用への満足度が高まり、継続利用を促すことにも繋がります。

動画マーケティングの効果について詳しくは、以下の記事でご紹介しています。

関連記事:動画マーケティングの効果・メリットとは?効果を最大化するポイントも解説!

動画マーケティングの「手法」とは

以下では、ユーザーに動画を届ける手法について、おもな7点をご紹介します。

- 「動画広告」を出稿する

- 「Webサイト/LP」に埋め込む

- 「YouTubeチャンネル」を運用する

- 「自社SNS」で発信する

- 「メルマガ」で配信する

- 「インフルエンサー」を活用する

- 「オフライン」の媒体を活用する

「動画広告」を出稿する

より多くの人に見てもらうためには、「広告」が最も有効な手法です。主に「認知獲得」を目的とした場合には広告が用いられます。動画広告はFacebook、Instagram、TwitterなどのSNS上で活用されるほか、「YouTube広告(インストリーム、バンパー)」も配信先として有名です。配信先によって、ユーザー層、視聴態度、適切な尺が大きく異なるので、商材に合わせた配信先を選ぶ必要があります。

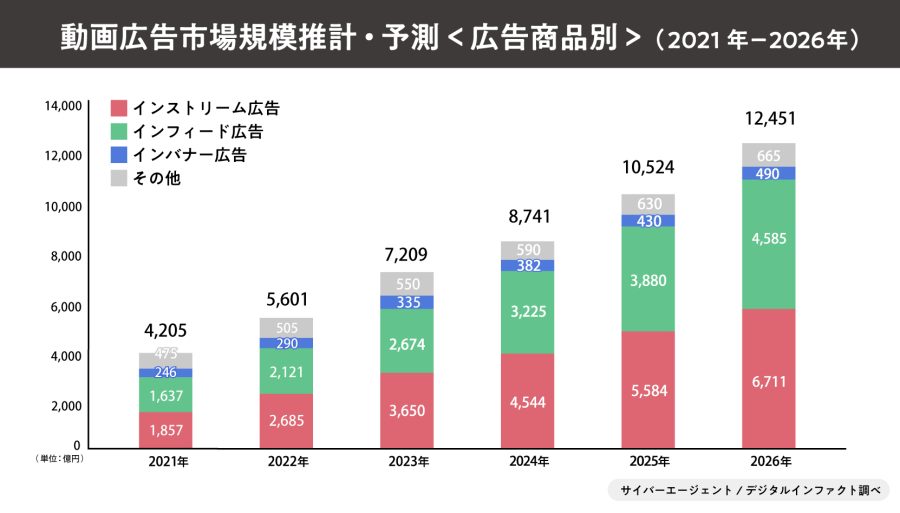

以下グラフは、株式会社サイバーエージェントが行った「国内動画広告の市場動向調査」になります。2022年の動画広告市場は、昨対比133.2%の5,601億円に到達し、さらに2023年には7,209億円、2026年には1兆2,451億円に達すると予想されています。広告商品別の内訳では、昨年に引き続き、大手動画配信サービスにおけるインストリーム動画広告の需要が大きく増加し、企業の動画広告への出稿が増えていることが読み取れます。

引用:サイバーエージェント「2022年国内動画広告の市場調査」

「Webサイト/LP」に埋め込む

企業サイトやLP(ランディングページ)などのWebサイト上に動画を埋め込む手法も効果的です。自らWebサイトを訪れた人に向けているため、興味・関心を高めたい時や、コンバージョンを促したい際の最後の一押しに効果的です。

主な例としては、商品やサービスの活用方法を紹介する「商品紹介動画」「サービス紹介動画」や、

職場の雰囲気、先輩の声を紹介する「採用動画」などが挙げられます。

既に興味を持っている人に対するコンテンツになるため、広告用コンテンツのように極端に短尺である必要や、拡散性を重視する必要はなく、ユーザーが求めている情報を提供できているかが重要になります。

関連記事:動画付きランディングページ(LP)の効果を高める5つのポイント!CV120%上昇事例もご紹介

「YouTubeチャンネル」を運用する

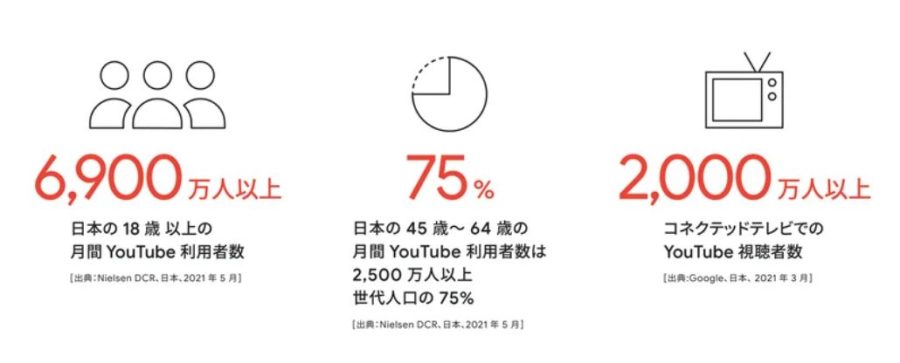

動画SNSの代表格である「YouTube」。Googleの発表によると、日本の 18 歳以上の月間利用者数は、2021 年 5 月時点で6,900 万人を超えました。YouTubeでの動画視聴というと、若年層が中心と考えられがちですが、日本における 45 歳〜 64 歳の2,500 万人以上がYouTubeを視聴していることが明らかになっています。これは、同世代の総人口の約 75% を占める数字で、幅広い年齢層が視聴していることがわかります。2020年9月より、最大60秒の動画(縦画面)を投稿できる「ショート動画」もリリースされ、ますます気軽に視聴できるようになりました。

引用:Think with Google

YouTubeチャンネルの運用には、以下のようなメリットがあります。

- 多くのユーザーがYouTubeを利用しており、認知拡大に効果的である

- チャンネルは無料で開設できる

- ストック型コンテンツであり、SEO効果を狙える

- YouTubeアナリティクスで各種指標を効果測定できる

YouTubeチャンネルは無料で開設ができますので、大手企業はもちろん、予算が限られている中小企業やベンチャー企業でも始めやすい施策です。YouTubeをうまく運用すれば、認知拡大や集客など、高いマーケティング効果が期待できます。また、ウェビナーのアーカイブを掲載したり、商材の説明動画を掲載し、それらをサイトに埋め込むなども可能です。

「自社SNS」で発信する

「TikTok」や、Instagramの「ストーリーズ」など、ショートムービー系SNSの人気は絶大です。SNSにおいても、「テキスト+静止画」→「動画」への移行が起きており、SNS運用やSNS広告出稿においても動画に注力する企業が増えてきました。

SNSの大きな特徴は、「高い拡散性」にあります。短期間で爆発的に広がる「バズコンテンツ」を生むことで、広告費用を殆どかけることなく、多くの人にコンテンツを届けることができます。特に若年層をターゲットとした商材を扱う企業では、SNSマーケティングにおける動画活用は大きな課題となっています。

「メルマガ」で配信する

メルマガ登録者とのコミュニケーションとして「動画」を活用する企業も増えてきています。動画が埋め込まれたメルマガは一般的なメルマガよりもインパクトがあり、興味関心を高められることから、満足度向上やクリック率(CTR)向上の効果が狙えます。また動画を通して理解を促進できるため、お問い合わせや資料請求、購入のバナーをクリックするなど、視聴後のネクストアクションが期待でき、アップセル・クロスセルにつながります。

・フル動画読み込み (VIDEOタグ)

・GIFアニメ読み込み (IMGタグ)

・GIFアニメ添付

・再生マーク付きの静止画にリンクを貼る

詳しい手順についてはこちらをご覧ください。

「インフルエンサー」を活用する

SNSの台頭をきっかけに、インフルエンサーを活用した「プロモーション動画」も、マーケティングにおいて有力な手法となりました。制作したコンテンツは、主にYouTube、TikTokなどの「動画SNS」で発信します。

認知を目的とする場合は、発信力の高いインフルエンサーを用い、アプリダウンロードや商品購入など何らかのコンバージョンに繋げたい場合は、発信力の高さに囚われず、ターゲットとなる視聴者層を抱えているインフルエンサーを活用すると効果的です。

視聴者は「露骨なプロモーション」を嫌うため企画には工夫が必要となりますが、通常の動画広告に比較すると、圧倒的に高いエンゲージメントが期待できます。

「オフライン」で広告出稿する

駅構内の柱や電車内など、今までポスターが貼られていた場所の多くが、「デジタルサイネージ」に置き換わったことも影響し、動画コンテンツはオンラインだけではなく、「オフライン」でも広く活用されるようになりました。

動的であることから「目に留まりやすい」ため、オフラインでも絶大な効果を発揮しています。前述した電車周りは勿論、特にBtoBビジネス界隈では、タクシー内のモニターに動画広告を配信する「タクシー広告」が注目を集めています。

またパンフレットやDM等の紙ツールにQRを掲載し、読み込むと動画を視聴できるという「紙⇒動画」への流れも生まれています。

動画マーケティングの「目的別事例」

上記でご紹介した効果・手法を踏まえ、以下ではWebにおける「動画マーケティングの事例」を目的別にご紹介いたします。

- 「商品・サービス紹介」事例

- 「採用動画」事例

- 「動画マニュアル(How-To動画)」事例

- 「オフライン広告」事例

- 「バズコンテンツ」事例

「商品・サービス紹介」事例

商品・サービス紹介動画とは、膨大な情報量と多彩な表現力を持つ動画を通じて、商品やサービスのプロモーションを行うコンテンツになります。Webにおける動画マーケティングではこの活用方法が多数を占めます。

Payme

給与の即日払いサービスを提供する「Payme」による、アニメーションでのサービス紹介動画です。

「ユーザーの悩み」→「解決策としてのPayme」→「導入メリット」という構成になっており、簡潔なサービス紹介をたった1分で分かりやすく表現しています。

「採用動画」事例

採用動画とは、ブランディングや企業理解を深めることを目的としたコンテンツであり、近年の採用マーケティングでは必須となっています

特にコロナウイルスの影響により、対面での採用活動が限定されている現在では、オンラインでは伝わりづらい「社内の雰囲気」や「先輩の声」といった、定性的な情報を伝える際に重宝されています。

YouTubeなどのSNSで広告として配信する場合もありますが、企業に興味を持った就活生に見てもらえるよう、企業の採用サイトに埋め込むケースが多いです。

社員インタビュー|株式会社グロービス

以下は、社員インタビューの事例になります。

実際に働く2名のスタッフに、「なぜ入社をしたのか」「入社後の印象」「今、どんな想いで仕事をしているのか」についてインタビューすることで、先輩の声や社内の雰囲気を伝えています。

インタビュー動画は、その企業で働くことを具体的に考えさせる内容になるため、既に志望を考えている学生に対する一押しとして、有効な手段となります。

「動画マニュアル(How-To動画)」事例

動画マニュアル(How-To動画)とは、従来テキストや静止画で表現されていた「使い方」「マニュアル」を動画に落とし込むことで、より効率的に学べるようにしたコンテンツになります。

イラストの描き方 1/10 ブラシの基本|Adobe

下記は世界的なクリエイティブツール「Adobe」による、How-To事例になります。

Adobeでは、月額課金制でのツール提供をメインとしていますが、初心者にとっては難解なツールであることから、「使いこなせず解約してしまう」という懸念があります。

そこで、動画を通じてツールの使い方を教え、実際に活用してもらうことで、ユーザーの満足度を向上させ、解約率の改善を図っています。

「オフライン広告」事例

オフライン広告とは、その名の通り「インターネットを介さない広告」のことを指します。

前述した通り、昨今では駅構内を始めとしたポスターの掲示箇所に「デジタルサイネージ」「モニター」が設置されたことにより、オフラインにおける動画活用が増えてきました。

タクシー広告|Video Brain

BtoBサービスである「Video Brain」による、タクシー広告事例になります。

ビジネスマンが乗車することの多いタクシーのサイネージに配信することで、認知の獲得は勿論、場合によってはその場で検索、サイト閲覧に直結します。また、タクシー広告では無音での再生が多いため、全てのセリフに字幕をつけるなど、配信先に合わせた工夫も施されています。

「バズコンテンツ」事例

バズコンテンツとは、インターネット上にて、短期間で爆発的に話題を呼んだコンテンツになります。

「認知獲得」や「ブランディング」など、より多くの人に視聴してもらうことを目的とする場合、非常に効果的なマーケティング手法になります。

100 YEARS TRAIN|相鉄都心直通記念ムービー

豪華なキャスティングを含め、動画コンテンツとしての質が極めて高いことから、SNS上でも話題を呼び、YouTubeでの再生回数は約330万回にまで上りました。

現在は非公開となっていますが、本動画の広まりを通じて、当初の目的である「相鉄線が都内に繋がった」というメッセージは、多くの人に認知されました。

アクマのキムラー「プッツンタイマー」|チキンラーメン

日清食品による「チキンラーメン アクマのキムラー」のプロモーション動画になります。

お湯を入れて待つ3分間、あえて「日常のストレスあるある」を見ることで、ストレス解消に役立つ旨辛テイスト「アクマのキムラー」をより美味しく食べられる、というユニークなコンセプトになっています。

スマートフォンに合わせた「縦型フォーマット」になっている本動画は、ユーモア溢れる内容が評判を呼んだことで、再生回数は約940万回にまで上り、商品販促に大きく寄与しました(2021年1月時点)。

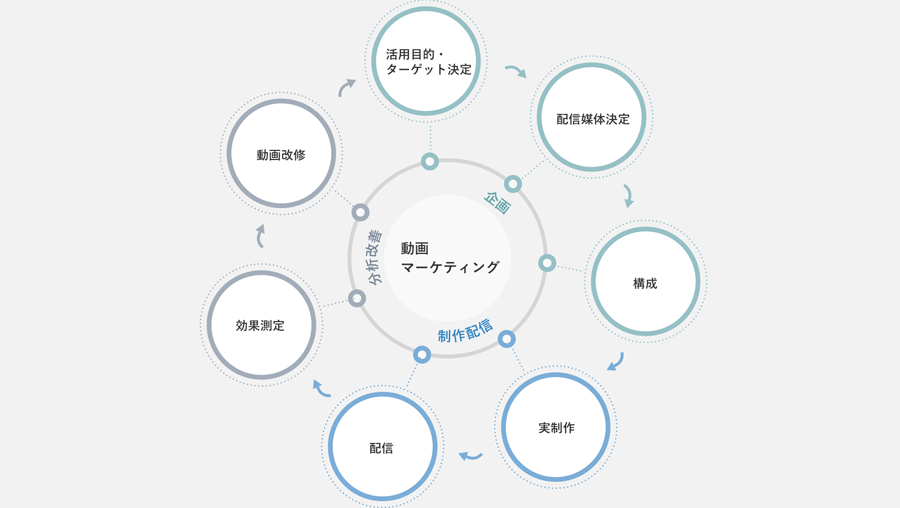

動画マーケティングの5ステップと成功のポイント

実際に動画マーケティングに取り組むには、どのようなステップがあるのか?以下では、動画特有のポイントも交えながら具体的に解説します。

動画マーケティングには5ステップあり、一般的に4ステップ目の「実制作」のパートは外部へ依頼するケースが多いです。それ以外のステップは、制作を依頼する側も参加する共同作業になります。

1:目的・ターゲットを決める

まず、動画の活用目的とターゲットを決めます。ここでのポイントは以下の2つです。

- ターゲットを絞り込み、主な「視聴端末」を想定する。

- 動画のKPI(Key Performance Indicator)を設定する。

視聴端末によってユーザーの視聴態度は大きく異なるため、パソコンやスマホなど、どの端末によって視聴されるかを最初に想定する必要があります。例えばスマートフォンの場合は、隙間時間での視聴が多いことから、手軽に視聴できる短尺、かつスピード感のある動画との相性が良いです。また横型よりも縦型のほうが適しています。

動画のKPIを設定することもポイントです。動画を見た後、何人にどんな行動をとってほしいのか、数値化して決めておくと、動画マーケティングの効果が把握しやすくなります。

動画マーケティングのKPIについて詳しくは、以下記事をご参照ください。

関連記事:動画マーケティングのKPIとは?設定の手順や効果測定ツールをご紹介!

2:配信媒体を決める

次に、目的・ターゲットに合わせて、配信媒体を決めましょう。配信媒体は多様化しており、媒体の視聴者もさまざまです。自社の情報を受け取りたいターゲットと出会えるメディアを選ぶことが重要です。

- 配信メディアに合わせて、動画を制作する

配信媒体に合わせて、制作する動画の内容も変わります。例えばSNS広告を例に挙げると、「Facebook」と「YouTube」で配信するのでは、求められる形が大きく異なります。というのも、YouTubeでは多くのユーザーが「音声有り」で視聴することに対し、Facebookでは「音声無し」が多数派になるためです。

3:構成を作成する

最も訴求したい要素を選びぬき、構成を作ります。ここでは以下がポイントになります。

- 「視聴離脱」を減らす工夫をする

10秒以上ある動画広告を強制的に視聴させられるテレビCMと異なり、スマホ視聴がメインのweb動画では、ワンタップで「動画を閉じる」「別動画に移る」「他のアプリを開く」など、簡単に視聴離脱されてしまいます。

そのため、「いかに離脱ポイントを減らすか」の工夫が重要です。例えば「最初の数秒にインパクトある情報を出す」「なるべくテンポを早め、時間あたりの情報量を増やす」など、一瞬で興味を引き、そのまま視聴を継続させる工夫が求められます。

4:実制作(台本・絵コンテ作成、撮影、アニメ―ション、録音、編集)

このステップは動画制作会社が中心となり、制作の依頼者と確認を取りながら進めていきます。制作の依頼者と制作会社で内容を最終確認し、動画の完成となります。

5:効果を測定し、改善につなげる

動画マーケティングは、公開してからが本当のスタートです。動画の視聴データを測定し、1ステップ目で明文化した目的が達成されているのかを分析し、その結果を踏まえながら、さらに効果的な動画へと改善していきます。

- 動画分析・運用のできるパートナー企業を活用する

「動画マーケティング」では、動画の公開後に数値を測定し、課題を分析しながら定期的に動画内容を更新することが重要です。長期的な視点も踏まえ、制作だけでなく視聴データの分析や運用面でもサポート体制のある、動画マーケティングに強いパートナー企業を選ぶことをおすすめします。

知っておくべき!動画マーケティングのデメリット

ここまで動画のメリットや成功例をご紹介してきましたが、動画はいくつか弱点も抱えています。ここでは、知っておくべき「デメリット」について3点をご紹介いたします。

- 「一方的」に進む

- ユーザーごとの「最適化」が難しく、離脱されやすい

- 取得可能な「データ」が少なく、スピーディーな「改善」が難しい

デメリット①「一方的」に進む

メディア(媒体)は「双方向的」である方が、効率良く情報収集できます。例えばWebサイトには「目次」や「記事一覧ページ」が用意されているため、ユーザーは気になった記事をクリックするだけで、知りたい情報に簡単にたどりつくことができます。

ところが、動画は「一方的」に進みます。メニューバーや目次は用意されておらず、自分の知りたい情報を見つけるには、動画を見ながらシークバーを細かに動かして探す必要があり、見たい情報が見つからない場合にはすぐに離脱してしまいます。

デメリット②ユーザーごとの「最適化」が難しく、離脱されやすい

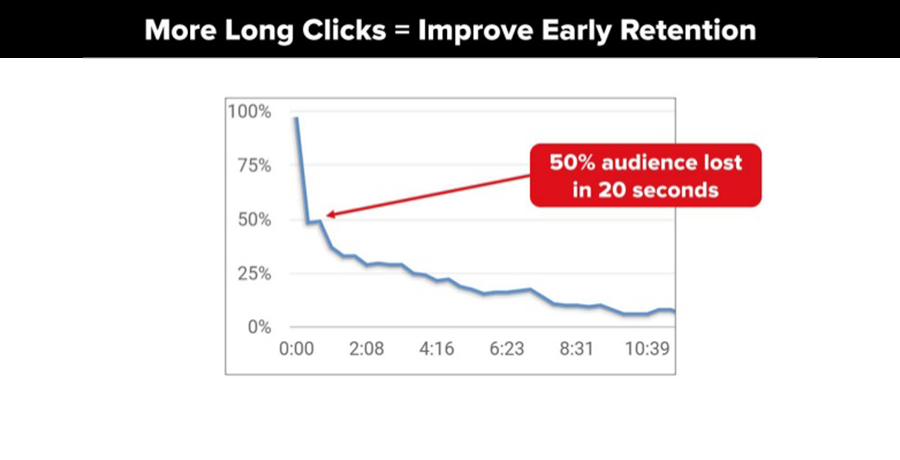

動画マーケティングに詳しい米BriggsbyのCEOであるJustin Briggs氏は、YouTubeでは20秒間で5割のユーザーが離脱すると発表しています。

引用:Using Search to Grow Your YouTube Audience

この高い離脱率は、動画はどのユーザーに対しても同じ内容で進行するため、ユーザーごとの「最適化」が難しいことに起因します。

ユーザーに応じて、最適なコンテンツを最適な順番で出し分けすることが出来ないために、「興味のある内容」が後半にあったとしても、最初の20秒に興味がなければそのまま離脱されてしまいます。

デメリット③取得可能な「データ」が少なく、スピーディーな「改善」が難しい

また、「取得可能データが少ない」という弱点もあります。

例えば「YouTubeアナリティクス」では、視聴回数や視聴率、視聴者の属性など動画外のデータは取れますが、ユーザーが何に興味を持って視聴しているか、なぜこの地点で離脱したのかといった動画内のデータは計測出来ません。

さらに、動画の場合、改善に手間がかかるというデメリットもあります。というのも、動画を再編集し書き出すには、それなりの工数がかかるためです。また、配信先として主に使われているYouTubeでは、「投稿した動画を差し替える」ことができないということもあり、改善したとしても、別のコンテンツとして再投稿しなければなりません。

このように、動画はスピーディーな改善が難しいため、Webサイトのように「PDCAを回しながら運用する」ことができず、施策後に「次回に活かそう」のみで終わってしまう傾向にあります。

次世代型動画マーケティング「インタラクティブ動画(触れる動画)」

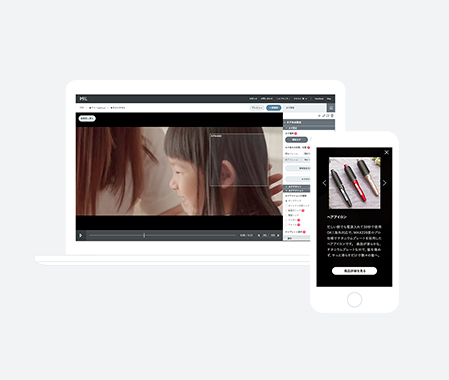

動画のデメリットを克服する「次世代型の動画マーケティング手法」として今注目を集めているのが「インタラクティブ動画」です。

インタラクティブ動画(触れる動画)とは「タップ・クリックするなど、視聴者が触れる仕掛けを組み込んだ次世代型動画」です。従来「視聴のみ」で終わっていた動画の中に「仕掛け」があることで、視聴者自身が能動的に「動画を体験」できるようになります。

動画上にポップアップで情報を表示したり、選択肢を表示したりと、双方向コミュニケーションにより視聴者のエンゲージメントを高め、動画上で興味喚起からコンバージョンまでを完結します。視聴ログの分析により、動画のPDCAを回せる点も、従来型動画との大きな違いです。

特にカード会社、生命保険会社、銀行など、商品やサービスの理解が難しい業界との相性が良く、ランディングページをはじめ、SNS・広告・メルマガ等で活用が進んでいます。

関連記事:インタラクティブ動画とは?触れる動画の事例、メリット、作り方を完全解説!

実際の事例を交えながら、では、インタラクティブ動画の特徴を紹介していきます。

インタラクティブ動画の特徴1:視聴者が自ら情報を取得できる

通常動画には「一方的に進むため情報収集の効率が悪い」という弱点がありますが、インタラクティブ動画は、その名の通り「双方向の動画」なので、知りたい情報を視聴者自身で選び取ることができます。

事例(SOMPOひまわり生命保険)

例えば上記の動画では、生命保険の手続き方法についてご案内していますが、「インターネット」「LINE」「書類」の3つを選択する画面があり、自身が気になる項目を選んで視聴することが可能になっています。自分の関心のないパートは見なくてよいため、離脱防止につながります。

インタラクティブ動画の特徴2:一人一人に最適化した情報で、コンバージョンへつながりやすい

全てのユーザーに同じ内容が流れるため、ユーザーごとに「情報を最適化できない」という弱点を抱えていましたが、インタラクティブ動画の場合、ユーザーの選択に応じて、再生される動画が変わる「ストーリー遷移機能」を用いることで、情報を最適化することができます。これを使えば「One to One」マーケティングを動画で実現できるとして、多くの企業が活用を始めています。

事例(新生銀行)

視聴者のタップ(選択)に沿って、自身の考えに近い金融商品を見つけることができる診断型動画になっています。ユーザーの選択をストーリーに反映することにより、一人一人に最適な情報を届けることができます。

事例(ジャルカード)

ジャルカード社では、クレジットカードの新規入会促進を目的として「あなたにぴったりなカードが見つかる!JALカード診断動画」というタイトルの診断型インタラクティブ動画をキャンペーンLPに設置しました。診断型インタラクティブ動画上で3つの設問に回答した後、回答に合わせて「最適なカード」を提案します。診断結果で表示されたそれぞれのカードの特典を簡単に紹介した後、動画の終了画面からカードごとのページへとシームレスに遷移する構成で、診断動画視聴者のコンバージョン率(CVR)は、非視聴者の3.4倍(※ユーザーベース)という結果になりました。

関連記事:インタラクティブ動画接触者のCVRは非接触者の約3.4倍に!診断型コンテンツで最適なカードをご提案

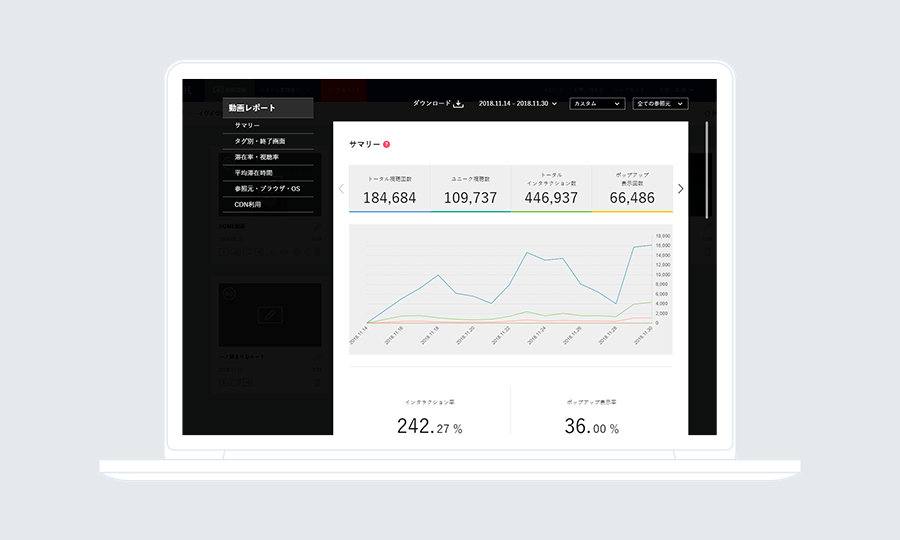

インタラクティブ動画の特徴3:豊富な取得データを元に、スピーディーに動画のPDCAサイクルを回せる

インタラクティブ動画マーケティング「MIL」では、「視聴回数」「視聴率」に加え、「インタラクション(タップ)率」を計測することができます。これにより、どの商品が一番人気か、どの内容に最もニーズがあるかなど視聴者が何に興味を持って視聴していたかを測る「動画内の視聴データ」を、タップを通じて収集することが可能になっています。

また、動画経由での「Webサイトへの遷移数」「コンバージョン数」など、視聴後のアクションまで計測可能であるため、インタラクティブ動画1本で、マーケティングに必要なデータを網羅することができます。

さらに、インタラクティブ動画マーケティング「MIL」では、動画の差し替えやインタラクション機能の変更を、公開URLをそのままにリアルタイムで反映させることができます。前述した計測機能と合わせて、「改善の反映」もリアルタイムで行うことで、配信中であっても積極的にPDCAを回すことが可能です。

まとめ

「動画マーケティング」について理解するにあたり、本記事が少しでもお役に立てたなら幸いです。

動画制作をこれから始める企業様、動画+αの新しい施策を考えているご担当者様も、マーケティングの新手法として、ぜひ他社に先駆けて「インタラクティブ動画」に取り組んでみてはいかがでしょうか?記事ではご紹介できていないクローズド事例も多数ございますので、ぜひお気軽にご相談ください。

執筆者

田中

MIL株式会社 クリエイティブグループ エディター

1997年生まれ、神奈川県出身。大学在学中にインターンとしてMIL株式会社にジョインし、2020年12月に入社。インタラクティブ動画を専門とした制作経験を活かし、クリエイティブグループでは主に、インタラクティブ動画特有のUIデザインや映像編集を担当する。