「診断コンテンツを作成したい」と考えている企業の担当者に向けて、診断コンテンツの作り方をわかりやすくご説明します。診断コンテンツをサイトに設置することで期待できる効果や、設問の企画・ロジックや診断結果の作り方、診断コンテンツに向く商材などを詳しく解説していきます。また6社の診断コンテンツの事例やおすすめツールもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

診断コンテンツとは?

「診断コンテンツ」とは、Webサイトの訪問者(ユーザー)が複数の質問に回答し、その回答内容に応じた診断結果を表示させる「ユーザー参加型コンテンツ」のことです。

期待できる効果・設置のメリット

診断コンテンツには、主に以下のような効果があります。

◆見込み顧客の獲得

診断コンテンツは、読み物コンテンツよりもエンタメ要素が強く、また形式ばった「アンケート」よりも参加ハードルが低く気軽に参加していただけるため、顧客の獲得につながりやすいという特徴があります。

◆ブランドや商品・サービスの理解を深め、購買活動を促進する

診断コンテンツでは、設問の中にブランドや商品・サービスについて自然にPRでき、理解を深めることができます。ユーザー自らが選んだ診断結果を提示することで、納得感を醸成した上で購買行動を促進できます。

◆SNSシェア・認知拡大(PV獲得)

ゲーム感覚で楽しみながら回答し、最終的に表示された診断結果に納得感や面白味があれば、「面白い診断があるよ」と、SNS等でのシェアによる認知拡大も期待できます。サイトのPVや回遊率アップにもつながります。

◆データ収集

診断コンテンツの回答データを蓄積・分析し、ユーザー分析に役立てることができます。

診断コンテンツに向いている商材

診断コンテンツは「ユーザーの困りごとを解決する」という側面があるため、「個人によって悩みやニーズが異なる商材」や「比較的高額や長期間利用する商品・サービスで選択の難しい商材」のプロモーションに向いています。

また、男性よりも女性のほうが占いや診断を好み、良いと思ったものを友人とシェアしたい傾向が強いので、女性向け商材は全般的に相性が良いといえます。

<商材例>

・コスメ

・健康食品

・美容サロン

・スクール

・資産運用

・保険

・不動産(住宅購入、賃貸物件、リフォーム)

・自動車

・ECサイト

・アパレル

・レシピ など

診断コンテンツの形式(3種類)

自社の診断コンテンツを作成する前に、診断コンテンツの形式を見ておきましょう。大きくは以下3つのパターンに分かれます。

- 1問1画面形式

- チェックシート形式

- ステップ形式

それぞれについて、解説していきます。診断コンテンツの目的に合わせて、自社に最適な形式を選びましょう。

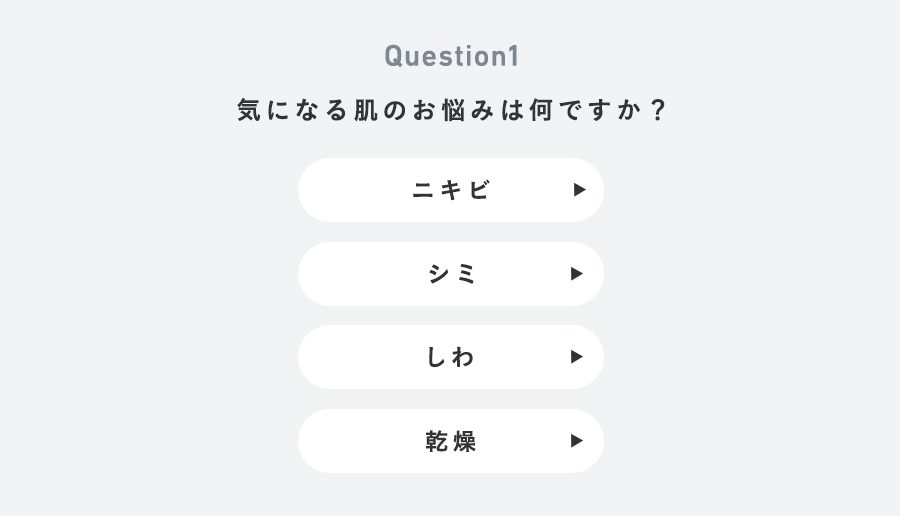

1問1画面形式

1画面につき1つの質問を表示して、回答してもらいます。前後との関連性が低い質問でも直感的に回答できるので、ユーザーは悩むことなく、スピーディーに回答ができます。次にどのような質問が来るのか、というゲーム性もあり、期待を高めることもできます。

<メリット>

・設問が少なくても、見栄えが良い

・ユーザーに回答の負荷がかからず、離脱防止ができる

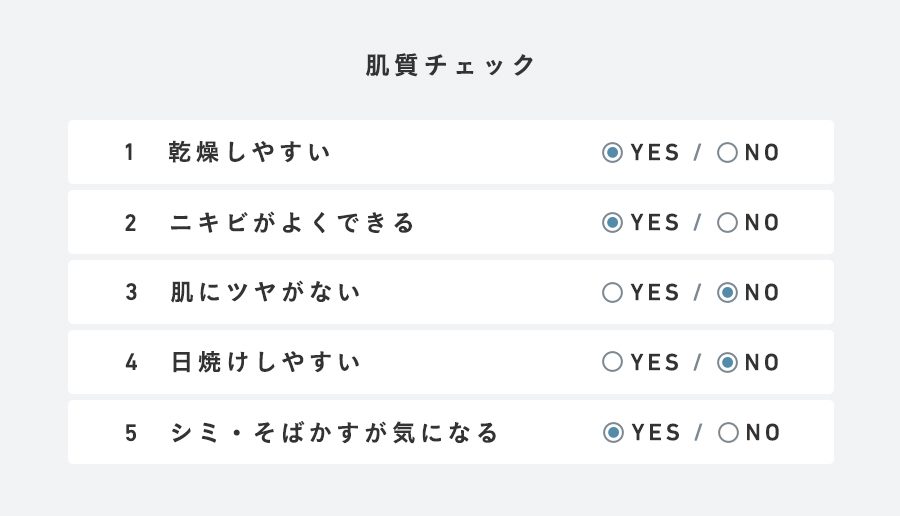

チェックシート形式

設問を一覧で提示し、それぞれに対してYes/Noや、そう思う/そう思わない/わからないなどの選択肢にチェックをしてもらいます。細かく項目を設定したい場合や、設問が多い場合には、チェックシート形式がおすすめです。

<メリット>

・項目を細かく設定することで、診断の精度を高められる

・設問数が多くても、ユーザーに回答負荷がかからない

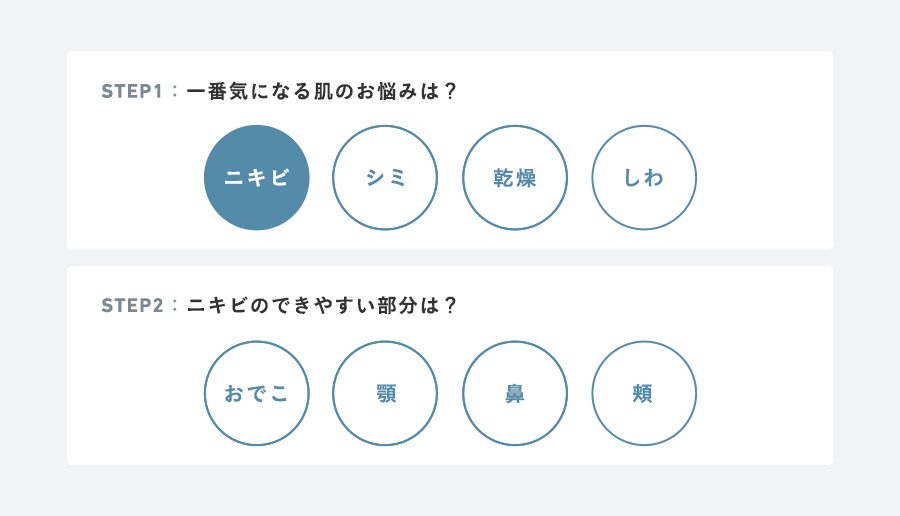

ステップ形式

1問答えると、下に次の質問が表示される形式です。

<メリット>

・1問1画面形式とは異なり、前画面に戻らず、同じ画面上で回答を変更できる

・設問が多くなっても、テンポよく回答できる

診断コンテンツのロジック(2種類)

次は、診断結果を提示するときの裏側のロジックを解説します。ロジックは主に以下の2パターンに分かれます。診断コンテンツの結果に合わせて、ロジックを選びましょう。

フローチャート式

フローチャート式では、回答結果によって、質問を分岐させ、診断結果を導きます。

<メリット>

回答結果に応じて必要な質問を系統立てて分岐させているため、診断結果の精度が高まります。質問と回答の選択肢が増えれば増えるほど、診断結果のパターンも増えるため、診断結果にバリエーションをもたせて色々な商品・サービスをすすめることができます。

<デメリット>

回答のパターンが複雑になるため、診断結果に矛盾が生じないよう工夫が必要です。ただし、回答の組み合わせによっては同じ結果にしてもよいので、商品・サービスのアイテム数が少ないからといって、あきらめる必要はありません。

得点形式(ポイント形式)

得点形式では、先ほどのフローチャート形式とは異なり、質問内容は固定にします。回答結果によって、付与する点数を決めておき、点数の合計で診断結果を導きます。多くの場合、選択肢の数に合わせて、0〜3点程度の範囲で強弱をつけて集計します。診断結果の精度がそれほど求められない、お楽しみ系のコンテンツに向いているといえます。

<メリット>

得点の集計により結果を出すため、診断が簡単

<デメリット>

1つ1つの回答内容を診断結果に反映できないため、診断結果の精度が低くなる

診断コンテンツの事例6選

ロジックが分かったところで、以下では診断コンテンツを展開した6社の事例をご紹介します。

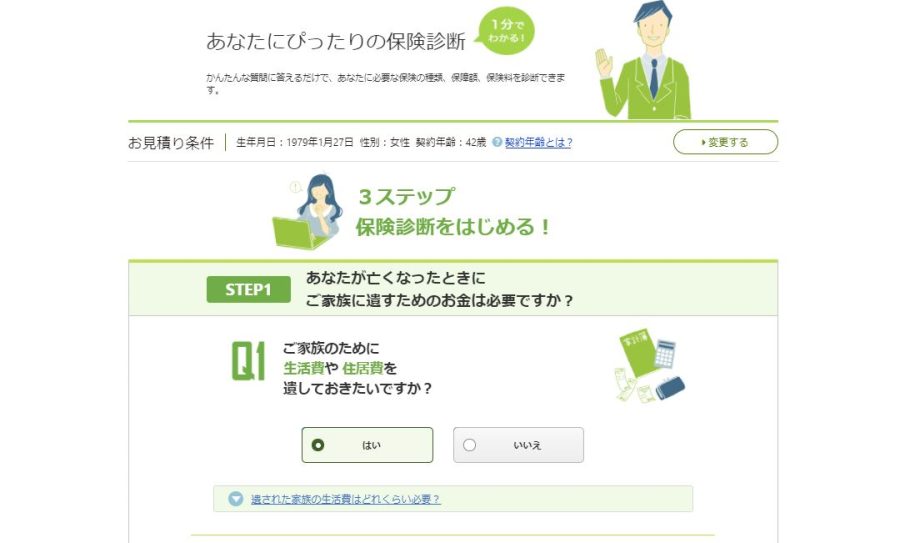

ライフネット生命「あなたにぴったりの保険診断」

こちらはテレビCMでもおなじみの、ライフネット生命保険株式会社による診断コンテンツです。結果画面には、「編集して保障金額の増減をシミュレーションする」「保険に申し込む」「相談を申し込む」「資料請求する」「電話する」「結果をメール送信する」といった6つのゴールが用意されており、見込み顧客の獲得と売上促進を目的としているコンテンツだと推測できます。

引用:ライフネット生命「あなたにぴったりの保険診断」

最初に、生年月日・性別を入力したら、チェックシート形式の9つの設問に「はい/いいえ」で回答し、診断結果には、おすすめの保険プランがいくつか表示されます。フローチャート式ですが、回答結果によって、診断結果が複数提示されるという特徴があります。

保険というのは、個人の家族構成や資産によっても違うため、家族やこどもにどんなお金(生活費、教育費、葬儀代)を遺したいかを回答していきます。診断精度を上げるための工夫として、「教育費」の項目であれば、教育費の目安を知ることができる「ミニコラム」が添えられていて、一人でも回答がしやすくなっています。

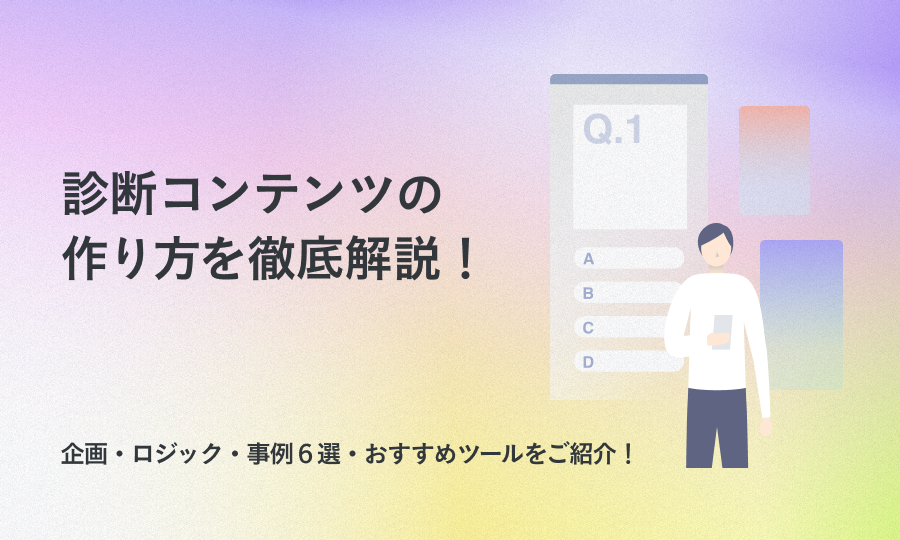

キャリタス就活「キャリタスQUEST」

株式会社ディスコが運営する新卒就職支援サイト「キャリタス就活」の診断コンテンツです。人気ゲームをオマージュしたストーリー仕立ての1問1画面形式で、20の設問に回答します。20問は少し多い気もしますが、「Yes/No」に加えて「どちらでもない」が選べるので、スムーズに回答できます。またキャラクターが「あと半分じゃ」など進行目安を教えてくれ、離脱防止にもなります。

就職活動をする学生がメインターゲットなので、診断結果としては「キャラクター」と自己分析に役立つ「性格診断」が表示され、SNSでシェアできるようになっています。「おすすめの働き方」を見るためには、会員登録が必要となっており、会員登録を促進しています。

目的は、見込み顧客の獲得と、SNSシェアによる認知拡大(PV獲得)です。キャリタスは就活生以外の就職・転職支援もしているため、社会に出る早い段階で「仕事探し=キャリタス」というブランディング活動も同時に実現しています。

脱毛サロン4社「脱毛診断 あなたにピッタリのサロンはどこ?」

続いて、最新の診断コンテンツ手法として、インタラクティブ動画(触れる動画)を使った診断コンテンツをご紹介します。

インタラクティブ動画MIL(触れる動画)とは、「視聴者がタップ・クリックができる仕掛けを組み込んだ動画」のことです。従来「視聴のみ」で終わっていた動画の中に「仕掛け」があることで、今までにない動画マーケティングを実現できるようになります。インタラクティブ動画は双方向コミュニケーションができるため、特にコンバージョン獲得を目的とした診断コンテンツと、大変マッチしています。

以下では、インタラクティブ動画MILを用いて作られた、脱毛サロン・クリニックの「診断コンテンツ」の事例をご紹介します。ぜひ実際の動画を触って、ご体験ください。

1問1画面形式ですが、動画なので静止画コンテンツとは違って動きがあり、選んだ回答に対して、反応があるのも楽しいです。また、「光脱毛」や「医療脱毛」といった、初めてのユーザーが回答に悩むような難しい言葉には、補足情報をポップアップするボタンもあり、全3問があっという間に完了します。

最後の設問に回答すると「そんなあなたにぴったりなサロンは...」という文言の後、回答内容に応じた「最適なクリニックの紹介動画」が再生され、脱毛の料金や所要時間、施設内の写真や使用する器具などが動画で表示されます。気分が高まったタイミングで、動画内にカウンセリングの申し込みボタンが表示されるので、他のサイトに遷移させずに申込までシームレスに完結できます。

この動画は、主にInstagramのフィード、ストーリー上に配信されました。同じ内容で、静的LPとインタラクティブ動画の2種類を展開したところ、いずれもインタラクティブ動画のほうが高い数値となりました。

●静的LP:送客率=15%、CVR=2.1%

●インタラクティブ動画:送客率=39%(2.6倍)、CVR=2.4%(+0.3%)

インタラクティブ動画全体のインタラクション(タップ)率は365.4%で、動画に対して一人あたり3.6回以上タップしていることとなり、動画をタップしながら楽しんで視聴してもらえたことが、高い送客率とCVRにつながったと推測できます。

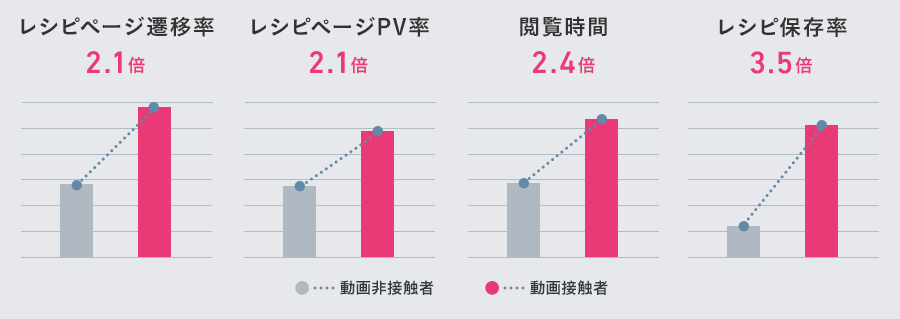

味の素「あなたにピッタリなレシピが分かる!スマ塩レシピ診断」

味の素社では、オウンドメディアに「あなたにピッタリなレシピが分かる!スマ塩レシピ診断」というタイトルの診断型インタラクティブ動画を設置しました。「うま味やだしをきかせた“おいしい減塩”」である「スマ塩」に共感・自分ごと化し、「作りたくなる気持ち」を後押しして、動画から各レシピページへユーザーを誘導し、「スマ塩」の実践を促進することを目的としています。

「減塩に興味はあるけれど、気になるレシピが見つからない」というユーザーのお悩みを解消し、1回のみの視聴で終わらせず、何度でもリピート視聴して楽しめるコンテンツを目指しました。また減塩レシピでありながらも、動画を見た方に「おいしそう!」と思っていただけるようなワクワク感の醸成にもこだわっています。

公開後、KPIとして設定している「レシピページ遷移率」は動画の接触者と非接触者で約2.1倍となり、目標を上回りました。またサブKPIとして設定した項目でも、それぞれ2.1倍以上の効果が現れており、特に「レシピ保存率」では3.5倍と大きな効果が見られました。

また副次的な効果として、インタラクティブ動画により興味関心を促進した結果、非視聴者に比べてサイトの回遊率を高めることができました。これは当初想定していた以上の効果であり、まさに自分ごと化を進めることができた証だと担当者は語ります。自らタップをして動画を進めていくので、通常のプッシュ型のバナーや動画とはまた違った効果があり、日ごろ減塩をあまり意識していない方々にもリーチが拡がりました。

関連記事:オウンドメディアにインタラクティブ動画を活用!接触者のCVRは非接触者の約2.1倍に!

シナジーマーケティング「たった2問であなたの悩みの解決策がわかる!」

CRMを起点としたクラウドサービスとデジタルマーケティングサービスを通じて、多くの企業を支援しているシナジーマーケティング様では、BtoBの新規リードを獲得するための新たな打ち手として、インタラクティブ動画を使った診断コンテンツをサイトに設置しました。

「Synergy!CRMソリューション診断」というタイトルの診断型インタラクティブ動画から、2つの設問に回答いただいた後、診断結果に沿ったソリューションを解説し、動画内から「資料ダウンロードフォーム」と「お問い合わせフォーム」に遷移させる流れです。診断コンテンツへの回答を通じて漠然とした課題を明確化させるため、「お客様目線の課題」を選んでいただくところから診断動画をスタートするという点にこだわりました。

公開後、インタラクティブ動画経由のコンバージョンからのアポ獲得率は8割という高い数字に!お客様がモヤモヤと悩みながら、診断コンテンツと向き合う中で、課題ややりたいことが言語化され、相談できる状態になってコンバージョンしていると担当者は分析します。

関連記事:アポ率8割!BtoBの製品サイトに診断型のインタラクティブ動画を活用し、新規リードを獲得

ジャルカード「JALカード診断動画」

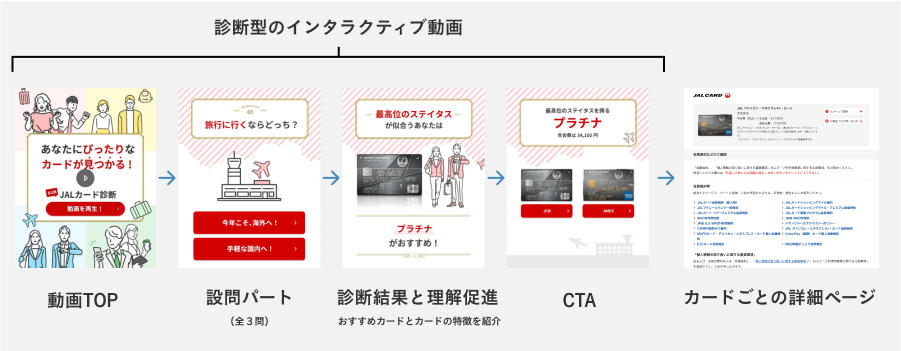

ジャルカード社では、クレジットカードの新規入会促進を目的として「あなたにぴったりなカードが見つかる!JALカード診断動画」というタイトルの診断型インタラクティブ動画をキャンペーンLPに設置しました。

診断型インタラクティブ動画上で3つの設問に回答した後、回答に合わせて「最適なカード」を提案します。診断結果で表示されたそれぞれのカードの特典を簡単に紹介した後、動画の終了画面からカードごとのページへとシームレスに遷移する流れです。

診断動画視聴者のコンバージョン率(CVR)は、非視聴者の3.4倍(※ユーザーベース)という結果になりました。担当者は「遊び感覚で触れる診断型動画が、JALカードへの興味を深める入口となり、カード申込につなげられている」と語ります。

関連記事:インタラクティブ動画接触者のCVRは非接触者の約3.4倍に!診断型コンテンツで最適なカードをご提案

診断コンテンツの作成手順&ポイント

続いて、診断コンテンツの作成手順と各ステップのポイントをご紹介します。

STEP1:企画

まず、目的を明確にして、KPIを設定します。現状、課題に感じていることを書き出し、どんな診断コンテンツを使えば、どう解決できるのか?得られる効果についても考えてみましょう。

現状と比較しながら具体的な数値を設定し、効果測定ができるようにしておきます。例えば、以下のような目的が考えられます。

- 新規のサイト訪問数(PV数)を増加させる

- 面白いコンテンツで話題になり、SNSでの拡散やメディアでの露出を上げる

- ユーザーの回答データを収集し、新商品の開発に活かす

- サイトからの問い合わせ・資料請求など、CV(コンバージョン)を増加させる

- 売上向上

STEP2:構成・テキスト

診断の内容と構成を一度書き出し、適切な設問数や内容を検討します。ポイントは、最後に表示したい診断結果から、逆算して考えていくことです。結果に導くために必要な設問を考えてから、設問の順番を決めます。

STEP3:形式とロジック

設定した目的に合わせて、形式、ロジックを選びます。最後に表示したい診断結果を頭の中に置きながら、ユーザーに楽しんでもらうためにどうしたらいいかを考えていきます。この段階は、1人でやるよりは、2人以上でシミュレーションしながら検討することをおすすめします。

STEP4:デザイン

「診断開始」と「結果画面」のデザインには、ユーザーが楽しめる工夫を加えましょう。診断開始の画面では、思わず回答したくなるようなキャッチコピーとデザインが不可欠です。SNSからも集客したいのであれば、SNS映えすることも意識します。

また診断結果の画面にも、回答者が自然と次の行動に移れるよう工夫します。例えば、購入ボタンを設置して通販サイトを訪問させたり、「結果をシェアする」というボタンでSNSのタイムラインに投稿できるようにしたりする他、メールアドレスやLINE公式の登録を促して、潜在顧客になってもらうという方法もあります。

STEP5:プログラム(またはツール利用・外注)

アイデアが固まってきたら、実際にプログラムを作ります。完成したら、診断結果に矛盾がないか、エラーがないかなど、運用前に全ての回答パターンを入念に確認しましょう。

診断コンテンツは自社での内製も可能ですが、上のステップでご紹介したように、企画から質問やロジックの検討、デザイン作成、コーディングまで多くのリソースを必要とします。数多くのリソースや知見が必要となるため、効果や精度を追求する場合は、専用ツール・プラットフォームの利用や、外注依頼を検討すると良いでしょう。

診断コンテンツ作成ツール・プラットフォーム おすすめ4選

以下では、診断コンテンツの作成時におすすめのツール・企業を4点ご紹介します。

- インタラクティブ動画マーケティング「MIL」

- ヨミトル

- Judge

- Interviewz

インタラクティブ動画マーケティング「MIL」|触れる動画で「最先端の診断コンテンツ」を実現!

「MIL」とはMIL株式会社が提供する、インタラクティブ動画マーケティングサービスです。先ほどの事例パートにてご紹介した、インタラクティブ動画(触れる動画)を使った診断コンテンツの事例の他、数多くの企業の診断コンテンツを企画・制作しており、豊富なノウハウをもとにインタラクティブ動画を活用した最先端の「診断コンテンツ」の制作・運用をサポートします。

他の診断コンテンツとの最大の違いは「触れる動画」である点。ユーザーが複数の質問に回答し、その回答内容に応じた「動画による適切な情報提供」と「診断結果の表示」により、興味関心を高めて離脱を防ぎ、商品やサービスページへの送客率やCVR向上に寄与ます。

診断コンテンツの「どこがタップされたか? 」「どこで離脱されたか?」といった視聴データや流入経路別の視聴動態を可視化してユーザーの本音を把握可能。CRM・CDP・広告運用DBなどと連携させたり、LPのコンテンツを改善したり、営業活動やメルマガに活用するなど、マーケティング施策全体にも反映できる点が大きな特徴です。

| サポート体制 | カスタマーサクセスが、KPIの設定から、独自のフレームワークのレポート作成・分析、動画改修のコンサルティングまで実施するプラン有。動画公開後は、オンボーディング・定期MTG、視聴レポートの分析・改善のサポート他。 |

|---|---|

| 実績 | 累計法⼈会員1,100社以上、累計インタラクティブ動画数10,000本以上の実績。味の素、JALカード、シナジーマーケティング、ナースステージ他、大手企業を中心に診断コンテンツの制作実績多数。 |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 公式サイト | https://mil.movie/ |

診断クラウド「ヨミトル」|AIを活用して簡単に診断コンテンツを内製!

出典:ヨミトル

「ヨミトル」は株式会社ピクルスが提供する、クラウド型の診断コンテンツ作成ツールです。AIのサポートやひな形があるので、ノウハウがなくても、企画、作成、修正まで一括で内製できる点が特徴。設問毎の回答結果からユーザーのリード情報まで取得可能。欲しいデータを簡単に取得できるのも利用のメリットです。

料金プランはミニマムプランからエンタープライズプランまで5つのプランを展開。上限完了回数や各種機能の有無が異なります。また企画コンサルやレクチャーは別途費用が発生しますので、確認しましょう。低コストでありながら、フルオーダーに引けを取らないハイクオリティな診断を制作したい企業に最適。

| サポート体制 | 管理画面を発行後、オンラインミーティングにて診断づくりや使い方をレクチャー。利用中は電話・メールでのサポート有。 |

|---|---|

| 実績 | BtoB・BtoCともに幅広い業界・目的での導入実績有。 |

| 料金プラン | 目的に合わせて、5つのプランを展開(料金は要問い合わせ)。 |

| 公式サイト | https://shindancloud.com/ |

Judge|無料から診断コンテンツ作成に挑戦!

出典:Judge

Judgeは、Dafree合同会社が提供している、診断コンテンツ作成ツールです。小規模なものであれば、無料かつ最短10分程度で作成でき、公開まで完了します。

低料金ながらも、フローチャートのような複雑な条件分岐設定も可能。GoogleAnalyticsとの連携機能を備えており、ユーザーの属性やページビュー、診断結果までの選択肢の選択順路や商品リンクのクリック数なども把握できます。診断結果画面にフォームを設置してメールアドレスや診断結果を直接的に取得することも可能なため、リード獲得や問い合わせ増加に役立ちます。

診断コンテンツを試しに作ってみたい方は、Judgeを選択肢に入れても良いかもしれません。ただし、ロジックはあまり豊富ではなくサポートも受けられないため、自社のリソースで十分に効果が出せるのかを予め検討しましょう。

| サポート体制 | サイト上に利用ガイドや解説動画有。 |

|---|---|

| 実績 | 記載なし。 |

| 料金プラン | Free Plan(小規模な診断用のお試しプラン):無料 Starter Plan(手軽に始める簡易プラン):980円((月/1ユーザー) Standard Plan(本格的な診断用の充実プラン):2,800円(月/1ユーザー) |

| 公式サイト | Judge |

Interviewz|診断コンテンツでカスタマーサポートの質を向上!

出典:Interviewz

Interviewzは、ラーナーズ株式会社が提供している、診断型カスタマーサービスツールです。電話によるヒアリングからの置き換えや、登録フォーム・FAQからの置き換えなど、診断を通じてユーザーにスムーズな情報提供を行い、カスタマーサポートの向上に貢献します。

シンプルな管理画面上で、専門的な知識がない方でも簡単に診断コンテンツを作成でき、サービスに合わせてさまざまなテンプレートを自由にカスタマイズ可能。Google AnalrticsやSlackなどの外部ツールとも連携しながら、収集したデータをさらに効果的に運用ができます。30日間の無料トライアルもあるため、操作感などを試してみると良いでしょう。

| サポート体制 | サイト上に利用ガイドや解説動画有。 |

|---|---|

| 実績 | 記載なし。 |

| 料金プラン | トライアル(30日間):無料 ライト:30,000円(月) ベーシック:75,000(月) エンタープライズ:要問い合わせ |

| 公式サイト | https://www.interviewz.io/ |

まとめ

いかがでしたか?当記事で、御社の診断コンテンツの展開をイメージすることができましたら幸いです。ユーザーの役に立つ、ユニークな診断コンテンツで、マーケティング施策が成功することを祈っております。

執筆者

黒谷 純子

MIL株式会社 マーケティング

大学卒業後、編集プロダクション等を経て、人材サービス企業のマーケティング職に従事。2021年3月よりMIL株式会社に入社し、現在は自社サイトやMILblogの企画・ディレクション・執筆等を担当している。

Twitter : https://twitter.com/MIL29292841