コロナ禍で採用活動のデジタル化が急速に進み、今や新卒採用における「採用動画」の活用は不可欠となりました。

数多ある企業の中で学生を惹きつけるには、他社とは一味違うアプローチが必要になります。

そこ今回は、面白い&かっこいい採用動画10事例をまとめてご紹介。

最新トレンドや成果を出すための企画・制作のコツも解説いたします。ぜひ参考になさってください。

「採用動画」とは

採用動画とは、動画コンテンツを通じて、企業の魅力や社員の雰囲気などを学生に伝える採用領域でのマーケティング手法の1つになります。スマートフォンの普及と通信の高速化により、Webにおける動画視聴が急速に伸びた昨今では、企業が学生に対して採用動画を活用することも一般的になりました。

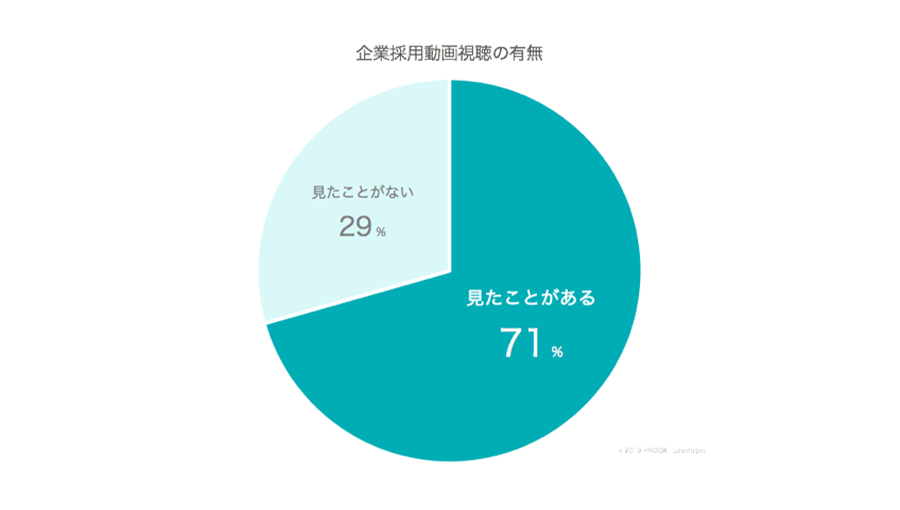

引用:就職活動におけるスマートフォンの活用と採用動画視聴に関するアンケート調査2019 PROOX

上記は2019年に実施された調査になりますが、「採用動画を見たことがある」と回答した就活生は既に7割超となっていました。このように動画視聴そのものが増えている背景もあり、近年では採用動画が学生に与える効果も大きな注目を集めています。

採用動画がもたらす最も大きな効果は、シンプルに「就活生の志望度を上げる」ということです。実際にPROOX社が実施した「就職活動における採用動画視聴に関するアンケート調査2021」では 、73%の就活生が視聴後に志望度が上がったと回答しています。このことから「採用動画」というコンテンツがいかに効果的であるかが読み取れます。

「採用動画」の種類

それでは、採用動画の具体的な内容について、フェーズ毎に見ていきましょう。

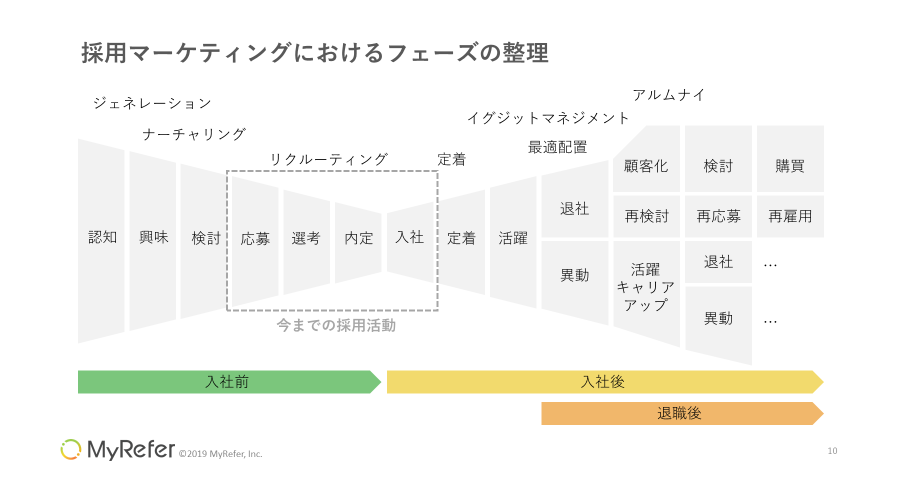

引用:採用マーケティングにおけるフェーズの整理 MyRefer

採用領域のマーケティングでは、実際のコミュニケーションが始まる「応募」に至るまで、就活生にまずは企業を知ってもらう「認知」から、何となく関心を持ってもらう「興味」、そして応募を真剣に考え始める「検討」までの3ステップがあります。これらのステップの課題・目的に対して最適な動画に仕上げることで、就活生全体の志望度を向上させる効果を持ちます。

1.認知獲得する(母集団形成)

採用動画は、“短時間”で”膨大な情報量”を”印象深く”伝えることができるため、認知獲得に適しています。

また現在では、SNS上で動画視聴をすることも当たり前となっているため、認知獲得に向いた配信先メディアも充実しています。

広く認知を獲得したい際には、拡散性の高いSNS上で、内容もしくは表現にインパクトのある採用動画を配信することが効果的であるため、エンターテインメント性の高いものや、あまり例を見ない個性的な採用動画が用いられています。

2.興味・関心を促進する

また採用動画は、興味・関心を促す際にも非常に効果的です。

興味を促すステップでは、主に自社の良い点を伝え、学生がその企業で働くメリットを訴求することで、「この会社良さそう」「もっと詳しく知りたい」など、企業に対する興味を促し、次の検討ステップへ繋げる効果が期待できます。

3.検討を促し、応募に導く

採用動画の活用は、この検討ステップに用いられるケースが最も多いのではないでしょうか。応募を検討している学生に対しては、企業や行う業務に関するより詳細な情報を伝えるコンテンツが効果的です。ただし、興味ステップ時のコンテンツのように、会社の良いところだけを伝えてしまうと、企業への理解が浅い就活生からも応募が集まってしまい、企業と学生のミスマッチが発生してしまいます。そのため、メリットに焦点を当てすぎず、どういった会社で、どういった業務を行っていて、どういった人材を求めているかを正しく採用動画を使い伝えることが求められます。

- 社員の1日動画(実際に働く社員の1日を見てもらう)

- 先輩社員のインタビュー動画(職場や仕事内容を伝える)

- 職場見学

- 経営者インタビュー(理念やカルチャーの訴求)

応募後・内定後のコミュニケーション

また最近では、「内定後の研修」や、モチベーションを高める「社内向けブランディング」に採用動画を制作するケースも増えています。

近年は採用活動が長期化しているため、応募前の3ステップに留まらず、応募後・内定後のコミュニケーションにも、採用動画が積極的に活用されています。

面白い・かっこいい採用動画6選

ここからは、実際に制作された採用動画の中でも、特に秀逸な事例を6つご紹介いたします。

採用動画の制作時には、ぜひ参考にしていただければと思います。

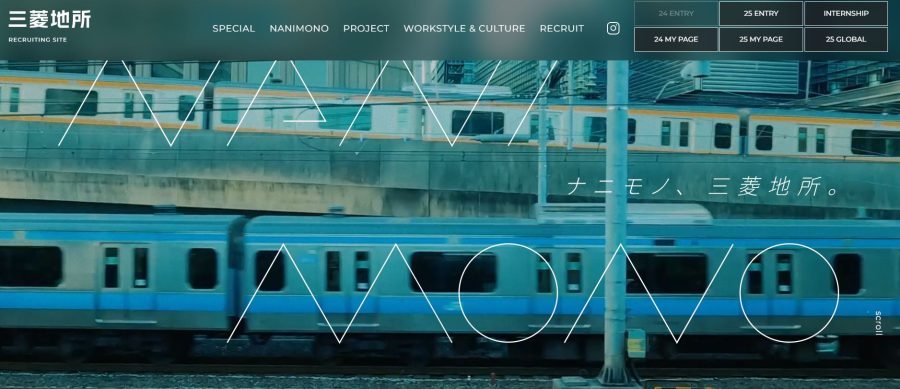

三菱地所:採用コンセプトムービー “NANIMONO”

本採用動画のポイントは、「NANIMONOナニモノ、三菱地所。」という採用コンセプトを表現し、三菱地所の世界観を表現していることです。2分半の動画の中に、東京の街並みやビルの風景、大勢の社員のメッセージが組み込まれており、かっこいい動画クリエイティブを通じて三菱地所で働く期待が膨らみます。

この動画の特徴的な点は、採用サイトの画面全体にも埋め込まれていること。Webサイトを見ながら、東京の街並みや三菱地所の世界に没入することができます。

出典:三菱地所 RECRUITING SITE

ADK:RECRUIT 2020 スタメン採用

本採用動画の秀逸なポイントは、「求める人材を明確にし、適切にアプローチ」していることです。

「スタメン採用」というタイトルや、「いきなり戦って、失敗して、学んで…」といった初めから裁量が大きいことをアピールする内容から分かる通り、本採用動画では、仕事へのモチベーションが高い学生にターゲットを絞り、ターゲットがワクワクする文言で構成されています。

上記のようなメッセージは、仕事よりも自分の生活を大切にしたい学生にとっては、「大変そうで嫌だな」とマイナスな効果を与えてしまいますが、一方でモチベーションの高い学生には「楽しそう」「成長できそう」とプラスの効果につながります。

加えて、採用動画内では求める人材を具体的な9つのタイプに分けることで、求めるスキルも明確にしています。

このように、モチベーション(精神)面、スキル面で求める人材を明確にし、伝える内容をそれに合わせることで、「求める人材に響く」ような採用動画になっています。

RADIX:2023採用動画 フルバージョン

本採用動画の秀逸なポイントは、「動画の目的を明確にし、伝える内容と配信メディアを最適化」していることです。

いわゆるBtoB企業である同社ですが、BtoB企業はあまり一般に認知されていない傾向にあり、採用活動時にはどうしても認知獲得から行う必要があります。そこで本採用動画では、伝える内容と配信メディアを認知獲得に特化しています。

内容は、誰もが興味を持つ「待遇の良さ(高給、休みが多い)」にフォーカスし、配信メディアには、多くの人の目に止まるYouTube上での広告配信を選んでいます。

採用動画ではテンポよくメリットを伝え、サムネイルもYouTube特有のインパクトあるデザインで制作するなど、配信先に合わせたクリエイティブになっています。

採用動画の目的が明確になっていることで、その達成に最も効果的な内容とメディアを選ぶことができている本採用動画から、多くの就活生が企業名で検索、もしくは概要欄から採用ページに遷移したのではないでしょうか。

Loft:台本のないチーフ座談会

本採用動画の秀逸なポイントは、「社員インタビューを、最も伝わりやすい手段で動画にした」ことです。

採用動画は、「台本のないチーフ座談会」というタイトルの通り、チーフスタッフが学生の質問に対して正直に答えていく内容になっています。座談会という形をとっていますが、内容としてはいわゆる「社員インタビュー」です。

学生は社内の雰囲気や先輩の様子を気にしているため、「社員インタビュー」はニーズのあるコンテンツです。しかし社員インタビューでは、ハキハキと台本を読み上げることに終始してしまうケースが多く、「リアルな声を見せる」という点では工夫が必要になります。

そこで本採用動画では、「インタビュアーを設けず、学生の質問を箱から取り出す」「座布団を敷いて地べたに座る」「柔らかい雰囲気で進める」など、雑談のようにインタビューを進めることで、先輩のリアルな声を学生に伝えています。

また、質問内容も企業が伝えたいことだけではなく、「ロフトでやらかしたことある?」「入社して後悔したことある?」といった学生が知りたい内容にも寄り添っていることももポイントです。

マルコメ:新卒採用動画社員紹介

引用:マルコメ公式チャンネル(marukomeOfficial)

本採用動画の秀逸なポイントは、幅広い情報を飽きのこないようユニークに伝えている点です。

特筆すべきはやはりユニークな編集スタイルです。テレビ番組のようなエンターテインメント性を高い形を取ることで、飽きずに楽しく採用動画を視聴できるようになっています。

一方で動画の構成もしっかりと練られており、短い尺の中でオフィスや社員の様子から、具体的な仕事内容、クライアントとの商談の様子までと、幅広い内容を網羅的に紹介しています。

伝える情報を増やしすぎてしまい、結局何も伝わらない採用動画に仕上がってしまうことが多い中、本採用動画では、要所を抑えて各情報のバランスを取りつつ、それらをストーリーにのせてユニークな編集で見せることで、短時間で企業の魅力を網羅的に伝えることに成功しています、

LINEヤフー:新卒採用説明会

新型コロナウイルスの影響で、オフラインでの説明会開催が厳しい状況となった2020年以降、「説明会動画」が登場し、アフターコロナの現在も「会社説明は動画で行う」のが主流になりつつあります。

LINEヤフーでは、説明会をオンラインでライブ配信した後、動画の一部をアーカイブ化してYouTubeチャンネルに掲載しています。説明会を動画としてYouTube上に公開することにより、企業が気になった学生はいつでもどこでも説明会を視聴することができます。この動画の他、職種ごとの説明会やコーディングテストの解説などもYouTubeに掲載されています。オープニング動画がかっこいい印象で、他企業にありがちな説明会のアーカイブ動画とは一線を画しており、ブランディングにも配慮していることが伝わります。

最終面接の対面実施は今後も続きそうですが、採用の入り口である説明会については、採用活動の効率化の観点から、コロナにおける一時的な対応ではなく、今後も動画化が進んでいくでしょう。

採用動画の最新トレンド「インタラクティブ動画」4選

採用動画のトレンド手法として、今注目を集めているのが「インタラクティブ動画(触れる動画)」です。従来の採用動画のように、全員に同じコンテンツを一方的に見せるのではなく、自分が「気になる部分」を触り、興味関心に応じて最適なコンテンツを視聴できる点が特徴です。視聴者自身が操作するインタラクティブ動画は「印象に残る効果」や「理解促進」が期待できるため、採用分野と大変良い相性になっています。採用活動はルーティンな業務が多いため、動画に置き換えることができれば、時間やコスト削減などの面でも、大きなメリットがあります。

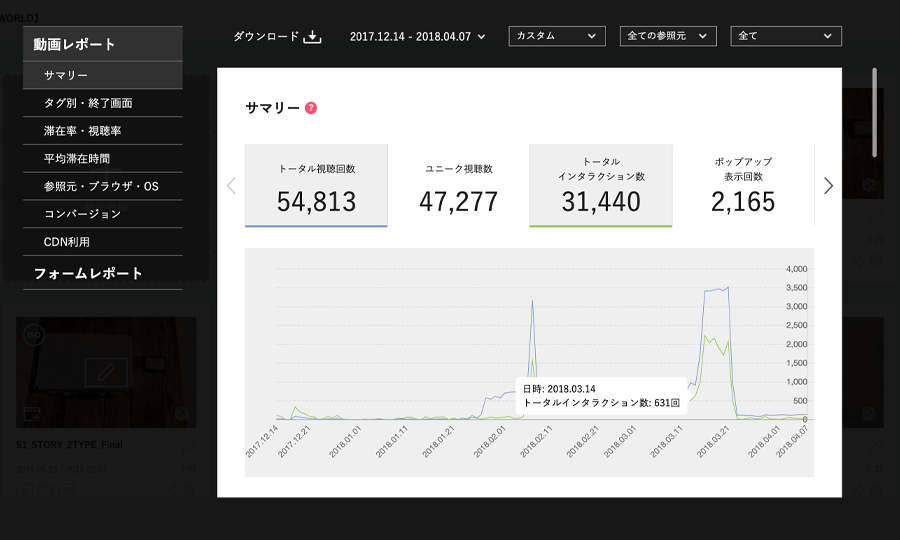

またインタラクティブ動画は「タップ・クリック」といったアクションから詳細な視聴データ分析が可能であるため、学生ニーズを把握し、コンテンツやアプローチに活かせる点も従来の動画との違いです。再生後の視聴維持率、離脱点に加えてタップ/クリックのアクションから、細かい視聴動向を把握できます。例えば、就活生は「営業部門」ではなく、「技術部門」に注目しているなど、学生の興味関心を動画レポートからデータで確認することができます。

近年、大手企業を始めとし、インタラクティブ動画を活用した採用動画施策が広まってきています。

以下では、インタラクティブ動画を使った、面白い&かっこいい採用動画事例を4つご紹介します。

明治安田生命:オフィス見学動画

リアルでの企業説明会やオフィス見学が難しいコロナ禍において制作された「オフィス見学動画」です。

新卒向け採用サイト内に動画を掲載。明治安田生命のオフィス内の様子や働き方について、組織・職務別に案内するインタラクティブ動画になっており、就活生はニーズに応じて情報を選び取ることができます。

今回のオフィス見学動画では、「丸の内オフィス」「東横町オフィス」の2つのオフィスを紹介しています。実際に足を運ぶ必要のない「オンライン見学」だからこそ、企業・学生ともに、気軽に複数のオフィス見学を実施することができます。「執務室」から「食堂」までと、オフィス内の様々な場所を見学できる内容ですが、これらを一方的に見せるのではなく、視聴者の興味に合わせて双方向的に見せることで、動画は非常に高い視聴維持率を記録しました。

PHC様:1dayインターンの疑似体験動画

続いて、1dayインターンの疑似体験動画です。インタラクティブ採用動画は動画に触れながら視聴するため、能動的に企業理解を深めてもらうことができ、インターンとも非常に相性の良い手法です。

PHCの採用動画では、1dayインターンをインタラクティブ動画化しています。先輩社員から電子カルテの提案をお願いされ、「医師に話を聞きにいく」「先輩にアドバイスをもらう」「自分で情報収集する」を選択するシーンが設けられています。その後の医師や先輩に意見を求める際にも選択するポイントが設けられており、実際の業務内容をインタラクティブ採用動画から疑似体験することができます。就活生の性格、思考に応じて最適な業務内容をアプローチできるよう設計されています。

エムフロ:先輩社員の1日紹介

採用サイトでは、「代表挨拶」「事業紹介」「先輩社員のインタビュー」「先輩社員の1日」などが定番のコンテンツとなっており、多くの企業から発信されている情報となります。インタラクティブ動画を使えば、これらをさらにイメージしやすいコンテンツに仕上げることができます。

エムフロの採用動画では、「先輩社員の1日」をパロディ風にインタラクティブ採用動画化しています。WEBサイトでの画像、テキストでは伝わらない要素を動画で表現するだけではなく、「ポップアップ機能(ユーザーの選択に応じて、動画上に画像とテキストを表示)」により社員をタップすれば画像やテキストの情報が表示されたり、「ストーリー分岐機能」により動画の進行をタップで選択できるなど、就活生のペースで動画を視聴できる設計になっています。

採用動画の最後には採用サイトへの遷移ボタンなども組み込まれており、就活生が興味を持ったときにエントリーページやナビ媒体のページを探す手間も軽減されます。

フォーイット:会社の雰囲気を伝えるストーリー動画

就活生が魅力を感じる企業の特徴として

フォーイットの動画は、動画は、「若い人の斬新でフレッシュなアイデアが欲しい」と一つの案件を任された新入社員の女性が、周りの先輩や同僚と協力しながら仕事をこなすことで成長していく、というストーリーになっています。主人公の新入社員と入社後の自分とを重ね合わせて視聴してもらうことで、動画に対する没入感を高めると同時に、辛いことがあっても誰かに相談することができる「社内の雰囲気の良さ」を就活生に訴求しています。

動画の終了画面には、採用サイト内の募集要項ページに遷移するダイレクトリンクも設けられています。動画自体が採用サイト内に埋め込まれている場合、視聴後の就活生が次に気になるページ、もしくは就活生に見てもらいたいページへのリンクを設置しておくことで、シームレスに目的のページへ誘導することができます。

採用動画制作の「コツ」4点

採用動画の制作は、自社に動画制作部門を持っていない限り、動画制作会社に外注することになるかと思います。

もちろん予算に合わせた動画制作会社選びも重要になりますが、その前に考えなければいけないことがあります。それは、制作する採用動画の構成を明確にすることです。

実際に制作を外注する前に、下記の要素を予め整理しておくことが「採用動画制作のコツ」になります。

1:目的を定める

まずは、制作する採用動画を活用する目的を定めましょう。

具体的には、採用動画を視聴した後「就活生がどう思って、どう動いてほしいのか」をイメージすることが重要です。

例えば、漠然と「企業に興味を持ってもらいたい」と考えるのではなく、「企業に興味を持ってもらい、採用サイトを訪問してほしい」など、視聴後のアクションまで考えることで、目的の解像度を高めることができます。

制作前に目的設定をしっかり行わないと「伝えるべき要素」が定まらず、情報をたくさん盛り込み過ぎた結果、かえって効果の出ない何も伝わらない採用動画になってしまうため注意です。動画活用のKPIも明確にしておきましょう。

2:求める人材をイメージする(WHO)

また、獲得する就活生の数だけではなく質も高めたい場合は、「求める人材」を明確にする必要があります。

極端な話ですが、エンジニアが欲しいのに「セールスのインタビュー動画」を作っても意味がありませんし、ストイックに頑張る人が欲しいのに「アットホームで楽しい職場」と採用動画で伝えても、欲しい人材の応募には繋がりません。

前述した「企業が求める学生像」と「学生が求める企業像」のミスマッチを防ぐ意味も込めて、可能な限り求める人材をクリアにし、ターゲットに合わせた内容で採用動画を制作しましょう。

3:伝えるべき要素を定める(WHAT)

制作する目的が決まれば、何を伝えるべきなのかもはっきりします。

例えば、「企業に興味を持ってもらい、採用サイトを訪問させる」ことを目的として考えてみましょう。

まずは興味を引くために「企業で働くメリット」に焦点を当て、最後にアクションを促すために「詳細は"企業名 採用"で検索」で採用動画を締めることで、視聴後に興味を持った人を採用サイトに導くことができます。

よってこの場合、「企業で働くメリット」と「検索ワード」が伝えるべきメイン要素になります。

勿論、「企業の何に興味を持って欲しいのか」「企業の何をメリットとして伝えるのか」など、詳細についても考える必要はありますが、このように「伝えるべき要素は目的から逆算」することで整理されます。

4:伝えるべき方法を定める(HOW)

誰に?何を伝えたいかが決まったら、最適な手段を決めましょう。

たとえば応募を検討段階にある学生の背中を押したいのであれば、インプレッション数をKPIとしたイメージ動画を作るのは目的と合致しません。それよりも先輩社員のインタビュー動画や1日の流れの分かる動画を制作して「入社後に得られる未来」を端的に示し、視聴完了率をKPIにするほうが効果的です。

採用動画の効果を最大化するためには、届けたい情報が、届けたい相手に伝わるよう、最適な手段を選びましょう。

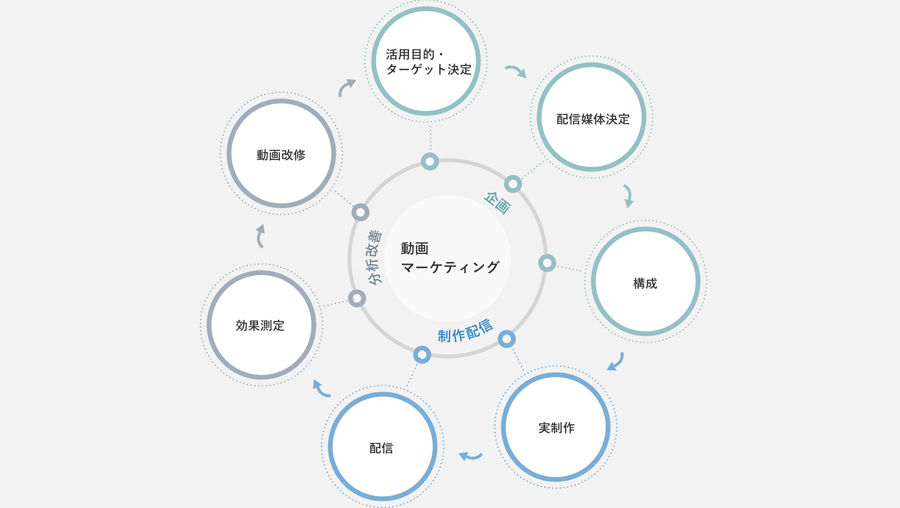

また動画は「作って終わり」ではなく、運用後にKPIの達成度を見ながら改善を加えることも重要です。どのような媒体に動画を掲載し、どのように効果検証するかもあらかじめ考えておきましょう。自社に動画制作や運用のノウハウがない場合には、動画のプロに相談すると安心です。

まとめ

本記事では「面白い&かっこいい採用動画」の事例と採用動画で成果を出すコツをご紹介しました。

今後の採用活動は、就職活動の早期化・長期化により、学生との長期的なコミュニケーション方法が肝になると考えれらます。記事内で採用動画のトレンドとしてご紹介した「インタラクティブ動画」はデジタル上での双方向コミュニケーションに活用できる最新手法です。「面白い」「かっこいい」というインパクトに「双方向性」を加えることで、他社との差別化につながりますので、ぜひ検討してみてください。

執筆者

田中

MIL株式会社 クリエイティブグループ エディター

1997年生まれ、神奈川県出身。大学在学中にインターンとしてMIL株式会社にジョインし、2020年12月に入社。インタラクティブ動画を専門とした制作経験を活かし、クリエイティブグループでは主に、インタラクティブ動画特有のUIデザインや映像編集を担当する。